ただの知識勝負じゃない。

「解く順番」があなたの合否を分ける―。

本番で力を出し切るには、問題の並びに惑わされず、自分なりの戦略で立ち向かうことが鍵です。

本記事では、公務員試験に合格した人たちが実践していた「解く順番の工夫」と、演習によってその力を磨く具体的な方法を徹底解説します!

「思ったより点が取れなかった…」

模試や本番後に、そう落ち込んだ経験はありませんか?

公務員試験では、知識だけでなく“試験対応力”が試されます。

実際、同じ実力でも問題を解く順番を変えるだけで得点が5〜10点アップしたという例は少なくありません。

時間配分を誤って本来の力を出し切れなかったり、難問に引っかかって冷静さを失ったり…。

そんな“もったいない失点”を防ぐために重要なのが、「解く順番」の戦略です。

この記事では、以下のような疑問を持つあなたに役立つ情報をお届けします!

✅ 解く順番で本当に点数は変わるの?

✅ おすすめの解き方・時間配分は?

✅ 模試や演習でどう練習すればいい?

最後まで読めば、自分に合った解答戦略が見えてくるはずです!

【はじめに】公務員試験は“順番”で差がつく!

「点数は実力だけじゃない」と気づいていますか?

公務員試験では、1点差で合否が決まることも少なくありません。筆記試験の得点が上位に入れなければ、面接にすら進めない試験区分もあり、いかに確実に点を取るかが極めて重要です。

とはいえ、「実力通りに点が取れた」と感じる受験生ばかりではありません。むしろ、「過去問ではできたのに本番で時間切れだった」「後半の簡単な問題に手が届かなかった」などの**“もったいないミス”**が原因で涙をのむケースが多いのです。

これらのミスの大半は、「解く順番」を工夫することで防げるもの。この記事では、点数に直結する「解く順番」の考え方から、具体的な対策方法まで解説します。

なぜ「解く順番」で合否が変わるのか?

焦りと時間切れが最大の敵

公務員試験(教養試験)は、多くの場合120分で40問を解く形式が一般的です。

単純計算で1問あたり約3分ですが、すべての問題を均等に3分で処理できるわけではありません。

- 数的処理や資料解釈:4〜5分かかることもある

- 一方で、文章理解や社会系の一部:1分程度で解けることもある

このバランスを考えずに、最初から順番通りに取り組んでいると、時間が足りなくなるリスクが高まります。

難問に引っかかると連鎖的に崩れる

たとえば、最初に登場する「数的処理」や「判断推理」は、1問に4分以上かかることもあり、焦ってしまうとミスが連発します。

1問でつまずくことで焦りが加速し、集中力が切れて本来解ける問題まで落とすという悪循環に陥りがちです。

順番ひとつで「取りこぼし」を防げる

実際、模試などでも「先に得意分野から手をつけるだけで、5〜6点アップした」という声は珍しくありません。たった数点で大きく順位が動く試験だからこそ、「解く順番」は試験戦略の要なのです。

解く順番でよくある失敗パターンとは?

①最初から順番通りに解いてしまう

特に初学者に多いのが、問題番号順に律義に解いてしまうパターンです。最初の数問(数的推理・判断推理)に時間を取られすぎて、後半の「文章理解」や「知識系」の得点源に手が回らないという現象が起こります。

模試の統計でも、「最初の15問に時間の70%を使ってしまった」といったケースが散見されます。

②難問に時間をかけすぎる

「解けそうで解けない」問題にこだわって時間を使い切ってしまい、解けるはずの問題に手が回らなかった――これは多くの受験生が経験するミスです。

このような“粘りミス”は、特に本番の緊張感の中で起こりやすく、「1問を解くよりも、他の2問を落ち着いて確実に解いた方が得点は上がる」ことを忘れがちです。

③得意・不得意を考慮していない

人によって、得意な分野・苦手な分野は異なります。にもかかわらず、「予備校の先生がこう言ってた」「参考書にこう書いてあったから」と、自分に合わない順番を機械的に採用してしまうのも失敗パターンのひとつです。

大切なのは「自分に合った順番を見つけること」。そのためには、模試や演習を通じて繰り返し試していくことが重要です。

合格者が実践している!おすすめの解く順番の考え方

① 得点源から先に解く戦略的アプローチ

合格者の多くが実践しているのが、「自分が得意で、かつ短時間で点が取れる問題から手をつける」方法です。

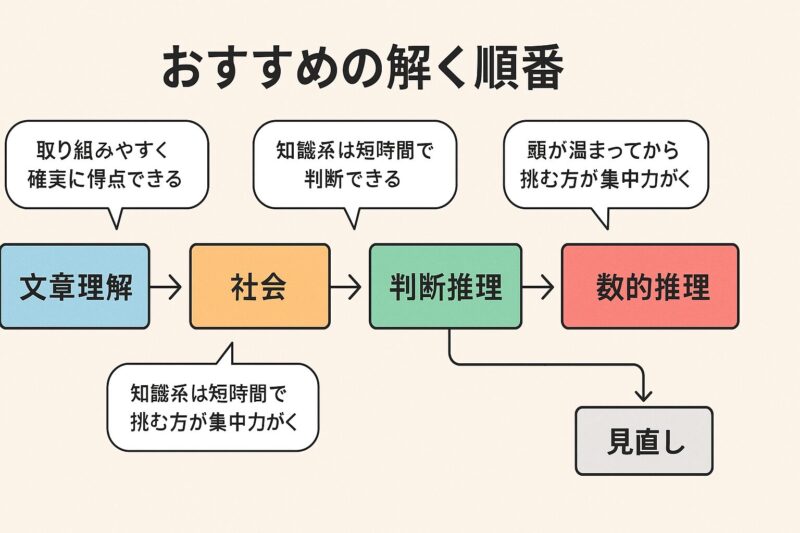

たとえば以下のような順番です

| 分野 | 解くタイミング | 理由 |

|---|---|---|

| 文章理解(現代文) | 最初 | 取り組みやすく確実に得点できる |

| 社会科学 | 次に | 知識系は短時間で判断できる |

| 判断推理 | 中盤 | 頭が温まってから挑む方が集中力が続く |

| 数的推理・資料解釈 | 最後 | 難問が多いため時間管理が鍵 |

このように、「短時間で得点できる問題から潰していく」ことで、後半に時間と集中力を温存できます。

② 自分の得意分野を把握する方法

※ただし①の順番は“万人向け”ではありません。

大切なのは、自分にとって「得点源」となる分野を正確に知ることです。

そのためには以下のような方法が有効です

- 模試・過去問の結果をスプレッドシートなどで管理

- 各分野の正答率と解答時間を記録

- 自分の「短時間で確実に点が取れる分野」を数値で可視化

③ 試験当日の「ウォーミングアップ問題」の選び方

緊張しがちな試験本番では、最初の数問で頭が動き出すかどうかがカギです。

そのため、‟最初に取り組む問題は“得意かつスムーズに解ける問題を選ぶのがおすすめ。

→たとえば、文章理解の現代文や英語が得意な人は、そこから入ることで精神的に落ち着けます。

実力を最大限発揮するための時間配分のコツ

問題の難易度に応じた配分の目安

公務員試験(教養試験)の典型的な時間配分例をご紹介します

| 分野 | 推奨時間目安(40問中) |

|---|---|

| 文章理解(5問) | 約10~12分 |

| 社会科学・人文科学(15問) | 約20~25分 |

| 判断推理(10問) | 約30分 |

| 数的推理・資料解釈(10問) | 約35分 |

| 見直し・マーク確認 | 約10分 |

見直し時間をどう確保するか

「見直しで1点拾えた=合格ラインを超えた」ということもあります。

目安としては、10分程度はマーク確認・見直しの時間を死守しましょう。

→そのためには、問題に「制限時間を意識」する練習が必要です。

試験中に使える「時間感覚トレーニング法」

おすすめの方法

- 過去問を解く際にストップウォッチを使い、1問ごとにかかった時間を記録

- 「時間オーバーになった問題」は自分の苦手分野と認識して分析

- アプリやタイマー機能付きの問題集を活用するのも効果的

解く順番は“本番形式の演習”で磨ける!

模試や過去問で順番の効果を体感しよう

本番さながらの状況で、解く順番を変えて何度もシミュレーションすることで、自分にとって最も得点効率の良い戦略が見えてきます。

- 模試のたびに順番を変えて試す(Aパターン、Bパターンなど)

- 正答率×時間コストのバランスを記録して分析する

解きながら自分のリズムをつかむ練習法

演習中には「どこで頭が止まったか」「いつ集中が切れたか」を意識しながら記録すると、自分のリズムが見えてきます。

- 苦手分野は午前中の演習に回す

- 得意な分野を1問目にして頭を慣らす

といったトレーニングを積むことで、本番の安定感が劇的に向上します。

解く順番を記録して分析するコツ

ノートやスプレッドシートを使って、以下を記録しましょう

- 解いた順番

- 所要時間

- 正誤結果

- 感覚的な集中度(★評価など)

この記録を2〜3回分集めるだけでも、自分に最適な「得点最大化の順番」が見えてきます。

独学での対策が不安な人へ|おすすめの演習付き講座はこちら

独学では経験しにくい“本番の空気感

本番を想定した問題を、緊張感のある環境で解く――これは独学ではなかなか再現できません。

また、自分の戦略が正しいかどうか判断する“客観的視点”も不足しがちです。

演習量が多い講座なら、解く順番の実戦練習が可能

予備校やオンライン講座では、以下のようなサービスがある講座もあります

- 時間配分つきの本格模試

- 解く順番のアドバイスがもらえる添削指導

- 数的・判断など分野別に演習強化できるプラン

これらを活用すれば、独学以上に「本番に強い自分」が作れます。

👇迷っている方はまずこちらをチェック!

▶本番に強くなる!おすすめの予備校はこちら

【まとめ】解く順番を制する者が、公務員試験を制する!

- 「解く順番」は、得点力に直結する試験戦略です。

- 自分に合った順番を見つけるには、模試・演習を繰り返すしかありません。

- 得意を活かし、苦手に足を引っ張られない順番で、1点でも多く取る戦いをしましょう。

焦らず、慌てず、自分に合ったスタイルを確立することで、本番に強い“試験スキル”を手に入れられます。

今日から、「解く順番」への意識改革を始めてみませんか?

🔥本番力を鍛えるなら、独学だけじゃもったいない!

解く順番を身につけるには、本番を想定した「実戦演習」が不可欠。

でも、自宅で1人では“本番の緊張感”や“時間感覚”まではなかなか再現できませんよね。そんなあなたには、本番形式の演習が豊富な講座を活用するのが近道です👇

模試+時間管理+戦略的アドバイス付きの講座で、今すぐ一歩リードしましょう!

▶本番に強くなる!おすすめの予備校はこちら