捨て科目をうまく作れば、

合格率は飛躍的に向上する…

公務員試験で「捨て科目」をどうしようか迷っている方へ。

この記事では、市役所などの教養試験において「捨ててもいい科目」を紹介しています。

どれを捨てるかは自分の戦略に合わせて考えてください。併せて、捨ててはいけない「押さえるべき科目」も紹介します。

・公務員教養試験に捨て科目が必要な理由

・捨て科目を選ぶ基準

・各試験ごとの捨て科目

コスパ最強!

\業界最安値の公務員講座を徹底解説👇/

そもそも公務員試験に捨て科目は必要なの?

早速ですが質問です。

筆記試験で不合格になる人の特徴って分かりますか…?

答えは【真面目な人】です。

真面目な人ほど落ちるのが公務員試験なのです。

なぜ真面目な受験生が落ちるのか。

「真面目な人は全科目をまんべんなく勉強しようとしてしまうが、そうやってすべてをしようとすると絶対に時間が足りないから」

手を広げすぎて、重要部分が疎かになる。その結果、解けるはずの問題で凡ミスして、不合格に直結するわけです。

予備校は過剰な授業とテキストで全て勉強させようとするので注意が必要です。

だってほとんどの人は、

そんなに時間がないですから。

限りある時間の中で考えなければいけません。

時間がない場合は、

・重要な科目に集中し、

・その他の科目は諦める

という戦略で戦うことが重要です。

闇雲に手を広げすぎるのも問題なんですよ。

捨て科目を選ぶ基準の考え方

さて、戦略の重要性を理解していただけたでしょうか?

しかし、何でも自由に捨ててもいいという訳ではありません。

絶対に捨ててはいけない「押さえるべき科目」もあるからです。

ここからは捨て科目を選ぶ基準や科目数について解説していきます。

捨て科目を選ぶ基準は2つ!

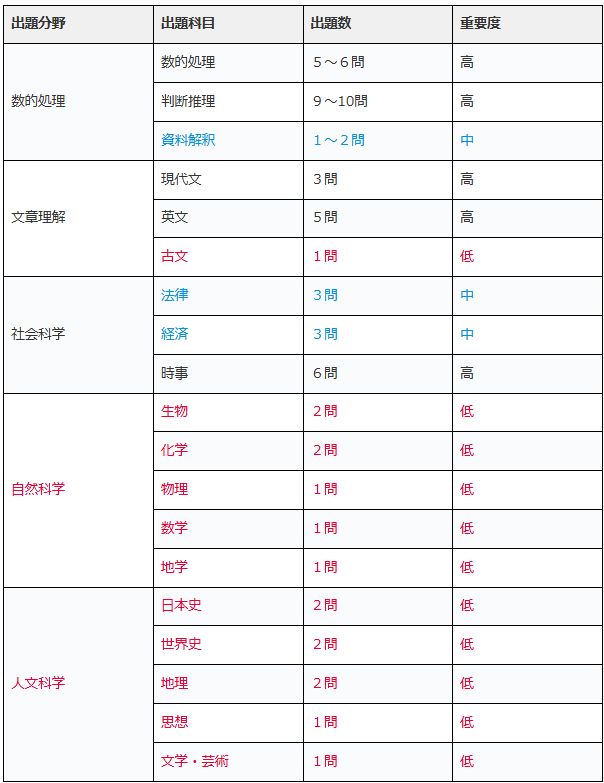

① 出題数が少ない + 1から勉強が必要な科目

② 出題数が少ない + 苦手科目

捨て科目を設定するときには、まず大前提である『出題問題数が少ない』ものとプラスして『1から勉強が必要』もしくは『苦手科目』を選ぶと良いです!

この『1から勉強が必要なもの』『苦手科目』というのは、高校の時に勉強したかしていないかで判断すると簡単に絞れると思います。

例えば、私の場合、

高校の時は『生物・化学』を専攻し、社会科目は『地理』しか勉強してなかったです。そのため、人文科学を捨て科目にして自然科学は勉強する方針に決めました!

このように、高校時代に勉強した科目を目安に捨て科目を絞っていくと良いと思います!

捨てる問題数は全体の1割くらいが無難

基本的には【約1割】の問題数は捨ててOK!

2割を超えるとリスクが高くなる!

捨て科目として選ぶべきは、赤色で示した重要度が【低】のものです!

この表を参考にして、例えば人文科学を捨て科目にしてみると、50点中の8点なので約1.5割ほどの問題数を捨てた計算です。

1.5割の問題を捨てると、他の科目で約8割はコンスタントに点数を取る必要が出てきます。

仮に、2割(10点)の問題数を捨てたと考えると、満点もしくは9割の点数を他の科目で補う必要が出てくるわけです。

「9割取らないと!」というプレッシャーはかなりしんどいですからね。

捨てる科目数は全体の出題傾向の1割程度にしておくべきです!

捨て科目のデメリットとリスク

捨て科目は万能ではない!リスクを把握しよう

捨て科目戦略は効率的な勉強法ですが、過信は禁物です。

出題傾向や難易度によっては「捨てたはずの科目」で意外と易しい問題が出題される場合があります。

また、併願先で捨てた科目が頻出科目だった場合は、大きな失点につながるリスクがあります。

戦略的に捨てつつも、リスク管理を意識しましょう。

出題傾向の変化で痛手を受ける場合も

公務員試験では、年度によって出題数が増減することがあります。

たとえば、前年は2問しか出なかった科目が翌年には4問に増えるケースも珍しくありません。

出題数が変動するリスクを考慮し、「絶対に捨てていい科目」は存在しないことを意識しましょう。

捨てすぎはNG!他科目でミスできなくなるデメリット

捨て科目を増やしすぎると、他の科目での凡ミスが致命的になります。

たとえば、40問中10問を捨ててしまうと、残りの30問で高得点を取らなければ合格できません。

地方上級の押さえる科目・捨て科目

地方上級試験で、紹介するのは以下の3つの試験です。

① 地方上級(全国型)

② 地方上級(関東型)

③ 地方上級(中部・北陸型)

地方上級の出題割合と難易度

| 科目 | 全 国 | 関 東 | 中部北陸 | 難易度 |

|---|---|---|---|---|

| 数的推理 | 6 | 3 | 6 | ★★★★★☆ |

| 判断推理 | 6 | 3 | 6 | ★★★★★☆ |

| 資料解釈 | 4 | 3 | 4 | ★★☆☆☆☆ |

| 現代文 | 3 | 3 | 3 | ★★★☆☆☆ |

| 英文 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★☆ |

| 古文 | 1 | 1 | 1 | ★★★★☆☆ |

| 法律 | 4 | 4 | 2 | ★★★★☆☆ |

| 経済 | 3 | 4 | 3 | ★★★★☆☆ |

| 時事 | 4 | 5 | 5 | ★★★★☆☆ |

| 生物 | 1 | 1 | 1 | ★★★☆☆☆ |

| 化学 | 1 | 1 | 1 | ★★★★☆☆ |

| 物理 | 1 | 1 | 1 | ★★★★☆☆ |

| 数学 | 2 | 2 | 2 | ★★★☆☆☆ |

| 地学 | 2 | 2 | 2 | ★★★☆☆☆ |

| 日本史 | 2 | 2 | 2 | ★★★★☆☆ |

| 世界史 | 2 | 3 | 3 | ★★★★☆☆ |

| 地理 | 1 | 2 | 1 | ★★★☆☆☆ |

| 思想 | 1 | 1 | 1 | ★★★☆☆☆ |

| 文学・芸術 | 1 | 1 | 1 | ★★☆☆☆☆ |

| 合計 | 50 | 50 | 50 | – |

①地方上級(全国型)

・ 数的処理

・ 判断推理

・ 資料解釈

・ 英文

・ 法律

・ 時事

どれも4問以上出題されるので押さえておくべき科目です。

この5科目だけで29問出題されます。

・ 第一候補:古文・化学・ 物理

・ 第二候補:生物・地理・思想・文学・芸術

古文は出題数が少なく、難解な問題かつ他の職種ではほぼ出題されないので、ぶっつけ本番でOK!

※ただ、捨てる科目を増やすほど、ほかの科目にしわ寄せが来ます。

②地方上級(関東型)

・ 英文

・ 法律

・ 経済

・ 時事

・ 英文

・ 時事

関東型ほどではないにせよ、人文科学・社会科学の出題数が多いのでやはり力を入れましょう。

・ 第一候補:古文・化学・ 物理

・ 第二候補:生物・地理・思想・文学・芸術

関東型に関しても、古文は出題数が少なく、難解な問題かつ他の職種ではほぼ出題されないので、ぶっつけ本番でOK!

③地方上級(中部・北陸型)

・ 数的処理

・ 判断推理

・ 資料解釈

この4科目だけで半数の25問が出題されます。

50問から40問選択するので、極端な話、この4科目だけで6割点数が取れます。

・ 第一候補:古文・化学・ 物理

・ 第二候補:生物・地理・思想・文学・芸術

捨て科目に関してはこの中から苦手な分野を1割程度選択するのが無難です。

特別区の押さえる科目・捨て科目

特別区の出題割合と難易度

| 科目 | 特別区 | 難易度 |

|---|---|---|

| 数的推理 | 5 | ★★★★★☆ |

| 判断推理 | 6 | ★★★★★☆ |

| 空間把握 | 4 | ★★★★☆☆ |

| 資料解釈 | 4 | ★★☆☆☆☆ |

| 現代文 | 5 | ★★★☆☆☆ |

| 英文 | 4 | ★★★★★☆ |

| 法律 | 2 | ★★★★☆☆ |

| 経済 | 1 | ★★★★☆☆ |

| 政治 | 1 | ★★★☆☆☆ |

| 時事 | 4 | ★★★★☆☆ |

| 生物 | 2 | ★★★☆☆☆ |

| 化学 | 2 | ★★★★☆☆ |

| 物理 | 2 | ★★★★☆☆ |

| 地学 | 2 | ★★★☆☆☆ |

| 日本史 | 1 | ★★★★☆☆ |

| 世界史 | 1 | ★★★★☆☆ |

| 文学・芸術 | 1 | ★★☆☆☆☆ |

| 合計 | 48 | – |

特別区の場合は全48問!

一般知能は全28問を必ず回答するのに対し一般知識の問題は全20問のうち12問を選択して回答するという形式をとっています。

以上のことから数的処理の学習と選択科目の選び方が重要と言えます。

・ 数的推理

・ 判断推理

・ 空間把握

・ 資料解釈

・ 現代文

・ 英文

自由に解答できるので、絶対に押さえるべき科目はありません。

ただ、難易度が低い憲法は得点化しやすいです。

・第一候補:社会科学(政治・経済)・物理・化学

・第二候補:日本史・世界史

物理・化学は羽仁が広く対策に時間が掛かりすぎるので捨て科目の第一候補です。

人文科学の科目は1問、自然科学の科目は2問の出題しかありません。

国家一般職の押さえる科目・捨て科目

※国家一般職は2024年の試験から大きな変更点があります。

・変更前

40問 全問必須回答

(知能問題:27問 知識問題13問)

・変更後

30問 全問必須回答

(知能問題:24問 知識問題6問)

削減される合計10題の内訳は、知能分野が3題、知識分野が7題です。人文・社会・自然科学および時事から出題されてきた知識分野が主な削減対象で、昨年までの13題から半分以下の6問しか出題されなくなります。

国家一般職の出題割合と難易度

| 科目 | 国家一般職 | 難易度 |

|---|---|---|

| 数的推理 | 6 | ★★★★★☆ |

| 判断推理 | 6 | ★★★★★☆ |

| 資料解釈 | 4 | ★★☆☆☆☆ |

| 現代文 | 3 | ★★★☆☆☆ |

| 英文 | 5 | ★★★★★☆ |

| 自然・人文・社会に 関する時事、情報 | 6 | ★★★★☆☆ |

| 合計 | 30 | – |

・ 上記の項目すべて

・なし

これまでの試験では、自然科学・人文科学・社会科学に関する知識そのものが問われていました。歴史、文学・芸術、政治、法律、経済、物理、化学など学習すべき科目・範囲は膨大。各科目で出題されるのは1題、多くても2~3題。学習効率の悪い試験でした。

2024年試験からは、時事問題を中心とした出題に変更されます。そのレベルも、「普段から社会情勢等に関心をもっていれば対応できるような内容」になるとのこと。

重要な時事トピックと、それに関連する自然・人文・社会の基礎知識を押さえればよく、膨大な範囲をひたすら暗記する、といった大変さはなくなるでしょう。

捨て科目の効率的な最低限対策法

捨て科目も「ゼロ対策」は危険!最低限の対策法とは?

「捨てる=完全に対策しない」は危険な考え方です。

なぜなら、公務員試験ではまぐれ当たりや消去法で正解できる場合もあるためです。

捨て科目であっても、最低限の基礎知識と頻出問題だけは押さえておくことが重要です。

短時間で抑える!効率的な対策方法

捨て科目は最小限の労力でカバーしましょう。

具体的には以下のような方法が有効です。

✅ 過去問を2~3年分だけ解く

✅ 出題頻度の高い分野に絞る

✅ 用語・定義だけは暗記

このように、最小限の対策で数問の正解を狙う工夫が大切です。

捨て科目で失点を最小限に抑えるコツ

捨て科目でも失点を抑えるテクニックがあります。

✅ 消去法で選択肢を絞る

✅ 「常識的に間違いそうな選択肢」を回避する

✅ 数値問題は極端な数値を避ける

このように、基礎的な解法テクニックだけは身につけておくと得点率が上がります。

合格者の体験談:捨て科目戦略の成功事例

実際に公務員試験に合格した受験生は、どのように「捨て科目戦略」を活用したのでしょうか?ここでは、効率的に合格を果たした体験談を紹介します。

✅ 体験談①:苦手な人文科学を捨てて教養試験を突破!

合格者Aさん(地方上級・市役所)

- 戦略: 高校時代に理系科目を専攻していたため、人文科学はほぼ未学習。過去問を確認したところ、人文科学の出題数は少なく、配点も低いと判断し「地理・歴史・文学・思想」を捨てる戦略を選択。

- 対策方法: 自然科学・数的処理・判断推理に絞って集中的に学習。

- 結果: 教養試験で7割超を獲得し一次試験合格!

- ポイント: 「苦手科目は潔く捨てる」ことで時間と労力を効率的に配分できた。

💡 成功のコツ:

Aさんは、配点が高く得意な数的処理・判断推理に重点を置き、得点源を強化。出題数が少なく配点も低い科目は大胆に捨てることで、合格につなげました。

✅ 体験談②:物理と化学を捨てて一般知識を強化!

合格者Bさん(特別区・国家一般職)

- 戦略: 文系出身で理系科目に苦手意識があったBさんは、物理・化学・生物を捨て科目に設定。

→ 理系科目は出題数が少なく、対策に時間がかかる割にリターンが少ないと判断。 - 対策方法:

- 英文・現代文・数的推理・判断推理に集中

- 時事対策は直前期にまとめて詰め込み

- 結果: 筆記試験で高得点をマークし、面接へ進出!

- ポイント: 理系科目の負担を軽減し、その分一般知識や時事対策に時間をかけたことで、得点力を安定させた。

💡 成功のコツ:

Bさんは「苦手科目を捨てることで得意分野に時間を投資」する戦略が奏功。特に特別区は知能分野の比重が高いため、選択と集中が合格につながりました。

✅ 体験談③:時事を直前対策で乗り切り効率合格!

合格者Cさん(地方上級・関東型)

- 戦略: 教養試験で時事問題は直前対策で十分と判断。

→ 通年で対策せず、直前期に模試と時事特化講座で集中的に対策。 - 対策方法:

- 通年は数的推理・判断推理・資料解釈に集中

- 試験1か月前に時事特化対策を実施

- 結果: 全体で7割以上の得点を確保し、無事合格!

- ポイント: 「捨てる」というよりは「後回し」にする戦略で、直前期に短期集中で時事を仕上げた。

💡 成功のコツ:

Cさんは「時事対策は直前でOK」と割り切り、他科目にリソースを投下。短期集中でも得点が取れる時事を効率的に対策しました。

💡 成功事例から学ぶ捨て科目戦略のコツ

成功者に共通するのは「選択と集中」の戦略です。

- ① 得意分野に時間をかける: 出題数が多い主要科目は徹底的に対策し、高得点を狙う。

- ② 労力対効果で捨てる: 出題数が少なく配点が低い科目は思い切って捨てる。

- ③ リスク管理を意識: 「完全にゼロ対策」にせず、最低限の基礎対策は行う。

これらの事例を参考に、自分に合った「捨て科目戦略」を見つけて効率的に合格を目指しましょう!

【よくある質問】公務員試験の捨て科目戦略に関する疑問を解決!

捨て科目戦略は効率的な勉強法ですが、「どの科目を捨てるべきか?」「捨てすぎると危険?」など、疑問を持つ方も多いはずです。

ここでは、公務員試験の捨て科目に関するよくある質問にお答えします!

Q1:公務員試験で捨て科目を決める基準は?

✅ A: 捨て科目を選ぶ際は、次の基準で判断しましょう。

- ① 出題数が少ない科目

→ 1〜2問しか出題されない科目はコスパが悪く、捨て候補にしやすいです。 - ② 1から対策が必要な科目

→ 高校時代に勉強していない科目は、短期間で対策するのが難しいため捨てるのが無難です。 - ③ 苦手科目

→ 苦手科目は得点効率が悪いため、思い切って捨てるのが賢明です。

💡 ポイント:

「出題数が少ない + 1から対策が必要な科目」を優先的に捨てましょう!

Q2:捨て科目を増やしすぎるとリスクはありますか?

✅ A: はい、捨てすぎは危険です!

- 理由①: 他科目でミスが許されなくなる

→ 捨て科目が多いと、残りの科目で高得点を取らなければならず、凡ミスが致命的になります。 - 理由②: 想定外の簡単な問題を落とすリスク

→ 捨てた科目で意外と簡単な問題が出ると、無得点で損をする可能性があります。

💡 ポイント:

全体の1割程度までを捨て科目にするのが無難です!

Q3:捨て科目でも最低限の対策はした方が良い?

✅ A: 最低限の対策は必須です! 捨て科目でもゼロ対策は危険です。なぜなら、消去法や常識的な判断で正解できる問題があるためです。

最低限の対策法:

- 過去問を2〜3年分だけ解く → 頻出分野を把握

- 重要用語・定義だけ暗記 → 簡単な知識問題で正解を拾う

- 消去法で選択肢を絞る練習 → 捨て科目でも数問は正解できる可能性があります

💡 ポイント:

「捨てる=完全無対策」ではなく、最低限の知識は身につけておきましょう!

Q4:試験種によって捨て科目戦略は変わりますか?

✅ A: はい!試験種ごとに戦略は異なります。

試験別の捨て科目戦略

- 地方上級(全国型・関東型・中部北陸型)

→ 理系科目(物理・化学)や古文などの出題数が少ない科目は捨て候補。 - 特別区

→ 歴史や理系科目は出題数が少なく、時間対効果が悪いため捨てやすい。 - 国家一般職

→ 2024年からは全問必須解答のため、捨て科目なし!

→ 時事対策と知能分野が鍵になります。

💡 ポイント:

試験種ごとに捨て科目戦略を見直すことが重要です!

Q5:特別区の教養試験で捨て科目にすべきものは?

✅ A: 理系科目と歴史が捨て候補です! 特別区の教養試験は知能分野が重視されるため、以下の知識分野は捨て候補になります。

捨て科目候補

- 物理・化学・生物 → 出題数が少なく対策に時間がかかる

- 歴史(日本史・世界史) → 出題数が少なく、コスパが悪い

💡 ポイント:

知能分野で得点を稼ぎ、捨て科目は最小限に抑えましょう!

【よくある質問】まとめ

捨て科目戦略は効率的な勉強法ですが、リスクも伴います。

- 捨てすぎはNG! 他科目でのミスが致命的になるリスクがあります。

- 最低限の対策は必須! 消去法や常識的な判断で数問を拾える可能性があります。

- 試験種別に戦略を変える! 試験ごとに捨てるべき科目は異なります。

これらのポイントを押さえて、効率的かつ失敗しない捨て科目戦略を実践しましょう!

まとめ

ここまで教養試験の捨て科目について紹介しました。

何も知らずに捨て科目選んでしまうと、合格する可能性はどんどん低下…。

ここで紹介した内容を参考に、自分のスペックなどに落とし込んで、どの科目を捨てて、どの科目を取りに行くか戦略的に考えていきましょう。

コスパ最強!

\業界最安値の公務員講座を徹底解説👇/