「公務員試験っていつから始めればいいの?」

多くの大学生が抱えるこの悩み。

本記事では、合格者の8割が実践した「3年春スタート」の理由と、その具体的なステップを解説します。

さらに、1〜2年生のうちにやるべき準備、予備校の選び方、スケジュール管理法まで完全網羅。

読み終える頃には、「自分は今、何をすべきか」が明確になります。

📥 無料配布中!

この記事で紹介している

「3年生から始める公務員試験対策スケジュール」は

PDFでダウンロード可能です👇

公務員試験はいつから勉強を始めるのがベスト?

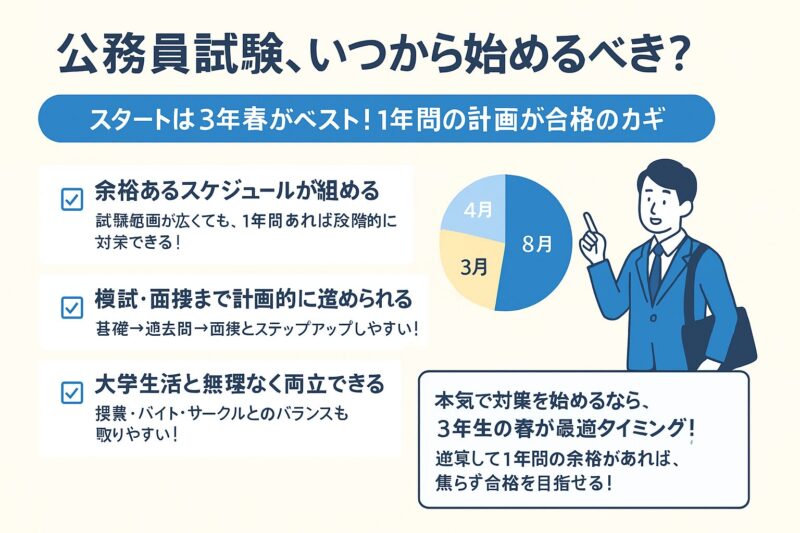

スタートは大学3年春がベスト!

\1年間の計画が合格のカギ/

「公務員試験って、いつから始めればいいの?」

多くの大学生がまず最初に感じるこの疑問。

結論から言えば、ベストタイミングは大学3年生の春です。

なぜ3年春スタートが最適なのか?

それには、しっかりとした理由があります。

✅ 3年春スタートが最適な3つの理由

📌 1. 余裕あるスケジュールが組める

試験範囲が広くても、1年間あれば段階的に対策できます。

焦らず、計画的に「基礎→演習→実戦」とレベルアップ可能。

📌 2. 模試・面接まで計画的に進められる

「数的処理・文章理解」などの筆記だけでなく、面接や論文対策にも十分な時間を確保できます。

🪜 対策ステップ

- 基礎インプット(4〜6月)

- 過去問・演習(7〜12月)

- 面接・論文仕上げ(1〜3月)

📌 3. 大学生活と無理なく両立できる

授業・アルバイト・サークルとのバランスが取れるのも3年春スタートの大きな利点。

「勉強漬けの毎日」ではなく、自分らしい生活を保ちながら合格を目指せます。

🔄 タイムラインで見る!1年間の流れ

👥 合格者の80%が「3年春スタート」

実際、合格者の多くが「大学3年の春」に対策を始めています。

この時期から始めれば、合格までの王道ルートに乗れるのは間違いなし!

🏁 今すぐできる!最初の3ステップ

1️⃣ 無料体験で予備校の雰囲気を掴む

まずは「自分に合うか」を感覚で確認!

→おすすめの無料体験はこちら

2️⃣ 基礎問題集を1冊買って解いてみる

数的処理 or 文章理解の導入本がおすすめ!

→1番人気は「過去問500」

3️⃣ 合格者のスケジュールを参考にする

SNSやブログでリアルな計画が手に入る!

→このサイト(えびうるゼミ)は公務員試験の情報を網羅!

「本気で対策を始めるなら、3年生の春が最適タイミング!逆算して1年間の余裕があれば、焦らず合格を目指せる!」

1〜2年生のうちにやるべき準備とは?

「3年春から始めればいいってわかったけど、それまで何をしておけばいいの?」

そう思ったあなた、今からできることはたくさんあります。

1〜2年生のうちに基礎を整えておくことで、3年生からの本格対策がグッとラクになります。

ここでは、将来の合格をグッと引き寄せる“早期準備”のコツを紹介します。

1〜2年生のうちにやるべき準備

✅ 1. 数的処理・文章理解の“基礎”はコツコツ蓄積

公務員試験の筆記で最重要なのが「数的処理」と「文章理解」。

これらは一朝一夕では伸びにくく、日々の積み重ねがモノを言います。

📌 1日10分の問題演習でもOK!

まずはSPI対策や高校数学レベルからスタートして、基礎力をつけていきましょう。

✅ 2. 授業や日常から“一般知識”を吸収しよう

教養試験では、政治・経済・時事・日本史・生物など、いわゆる「一般知識」も出題されます。

📚 大学の授業+ニュースのチェックが最大の武器!

例えば、憲法や行政法の授業は試験に直結します。興味のあるテーマを深掘りして、“勉強”と感じない学びを意識してみましょう。

✅ 3. 勉強の習慣をつける=3年生の“準備運動”

「まだ本格的に勉強する時期じゃないから」と油断しがちですが、1〜2年生で“机に向かう習慣”をつけておくことはめちゃくちゃ大事!

🕒 週に3回、30分の自習時間を確保するだけでも、3年生になった時のスタートダッシュがまるで違います。

✅ 4. 試験制度や合格体験記を早めにチェック!

公務員試験には「国家一般職」「地方上級」「市役所」「警察・消防」など、さまざまな区分があります。

この時期は、なんとなくでも構わないので、方向性を意識しておくことが◎。

🔍 SNSやブログ、予備校サイトの合格体験記などを読んで、「この人みたいになりたい」と思えるモデルを探してみましょう!

✅ 5. 予備校の無料体験・資料請求で“雰囲気を掴む”

「3年生になってから選べばいいや」と思いがちですが、早めに予備校の雰囲気を知っておくことは超重要。

📥 オンライン予備校(スタディングなど)は、無料体験や資料請求だけでもOK!

どんな教材で、どんな講義があって、自分に合いそうか?今のうちから探っておきましょう。

🗂 まとめ|1〜2年生のうちにやっておけば、“差がつく”

| 項目 | 今すぐできるアクション例 |

|---|---|

| 数的・文章理解 | SPIアプリで毎日1問演習する |

| 一般知識 | ニュース+大学の授業を意識的に活用 |

| 習慣作り | 週3回の自習タイムを設定 |

| 情報収集 | SNSや体験記で試験区分をリサーチ |

| 無料体験 | スタディングなどで予備校の雰囲気を知る |

✨ 「今はまだ早い」ではなく、「今が始めどき」

3年生になってから焦らないために、今できる準備から少しずつ進めていきましょう!

合格者に学ぶ!公務員試験のスケジュール完全ガイド

「何から手をつければいいの…」

「合格者のスケジュールは?」

そんな疑問を持っている方のために、ここでは**実際の合格者の行動パターンをもとにした「1年間のモデルスケジュール」**をご紹介します。

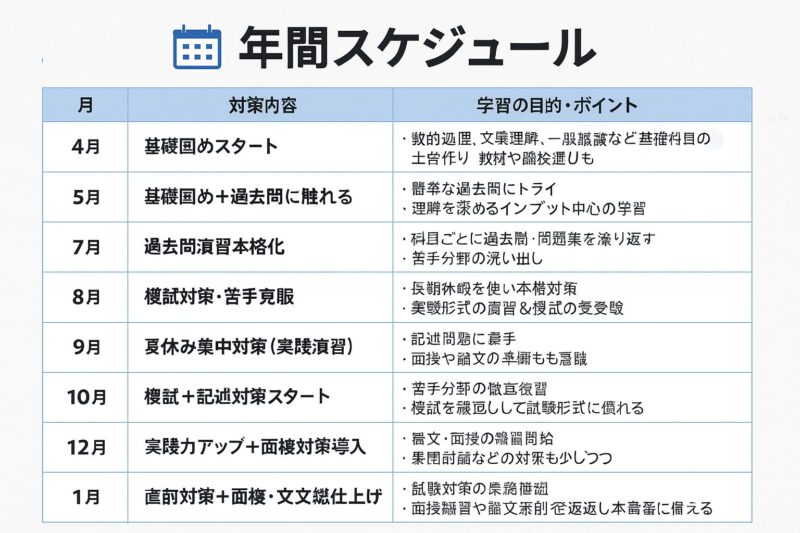

📅 モデルケース:大学3年生から始めた場合のスケジュール

| 月 | 対策内容 | 学習の目的・ポイント |

|---|---|---|

| 4月 | 基礎固めスタート | ・数的処理、文章理解、一般知識など基礎科目の土台作り ・教材や予備校選びもこの時期に |

| 5月 | 基礎固め+過去問に触れる | ・簡単な過去問にトライ ・理解を深めるインプット中心の学習 |

| 6月 | 過去問演習本格化 | ・科目ごとに過去問・問題集を繰り返す ・苦手分野の洗い出し |

| 7月 | 模試対策・苦手克服 | ・模擬試験にチャレンジ ・復習と対策で弱点を減らす |

| 8月 | 夏休み集中対策(実践演習) | ・長期休暇を使い本格対策 ・実戦形式の演習&模試の受験 |

| 9月 | 模試+記述対策スタート | ・記述問題に着手 ・面接や論文の準備も意識 |

| 10月 | 模試中心+弱点補強 | ・苦手分野の徹底復習 ・模試を繰り返して試験形式に慣れる |

| 11月 | 実践力アップ+面接対策導入 | ・論文・面接の練習開始 ・集団討論などの対策も少しずつ |

| 12月 | 冬休み演習強化+模試強化 | ・冬休みを使って実践演習に集中 ・全国模試で現在地チェック |

| 1月 | 総復習・面接強化 | ・基礎から実践まで総点検 ・面接カードの作成や自己分析を開始 |

| 2月 | 模試最終調整+出願準備 | ・模試の精度を高める ・志望先ごとの出願情報を整理 |

| 3月 | 直前対策+面接・論文総仕上げ | ・試験対策の最終確認 ・面接練習や論文添削を繰り返し本番に備える |

📝 解説ポイントまとめ

✅ 4~6月:基礎&インプット時期

- 教養試験に頻出の「数的処理・文章理解」は早期スタートがカギ。

- スキマ時間にアプリやYouTubeなども活用。

✅ 7~9月:実践対策への移行期

- 夏休みの勉強量が合格ラインに届くかどうかを左右。

- 模試・演習中心の「アウトプット学習」を意識。

✅ 10月〜1月:仕上げ&面接準備

- この時期に「模試→振り返り→修正」のPDCAを回すのが超重要。

- 面接・論文は早めに着手して「差がつく対策」を。

✅ 2〜3月:直前対策&本番対応

- 出願の時期と重なるので、事務処理の抜け漏れに注意。

- 本番に近い形式でシミュレーションを繰り返すと安心。

✅ 合格者の声(モデルケース)

Aさん(地方上級合格)

「3年春に予備校に通い始めて、最初の1ヶ月はとにかく基礎固めに集中。夏休みに1日5〜6時間の演習を続けたことで、一気に手応えが出てきました。」

Bさん(国家一般職合格)

「スケジュールを“試験日から逆算”して立てたのがよかった。模試で失敗した経験も、事前に本番を想定して練習していたから、焦らず対応できました。」

Cさん(市役所合格)

「面接カードの作成は、1月のうちに始めたのが正解でした。最後の1ヶ月で何度も添削してもらい、自信を持って面接に臨めました。」

💡 スケジュール成功のコツ3つ

1️⃣ 年間→月間→週間に落とし込む

大枠から細かいタスクへと分解すると、見通しが立って続けやすい!

2️⃣ 模試と過去問は“解いて終わり”にしない

復習→弱点分析→再チャレンジまでがセット!

3️⃣ 面接・論文も“早期対策”が勝負を分ける

筆記対策だけに偏らず、「伝える力」も同時進行で磨こう!

📅 公務員試験|逆算スケジュール自動作成ツール

✨ まとめ|「逆算×可視化」が合格スケジュールのカギ!

- 3年春スタートで、年間の見通しを持てば焦らず進める

- 模試・演習・面接をバランスよく配置する

- 合格者の共通点は「スケジュールの柔軟さとPDCA」

📌 あなたも今日から、合格に向けたスケジューリングを始めてみませんか?

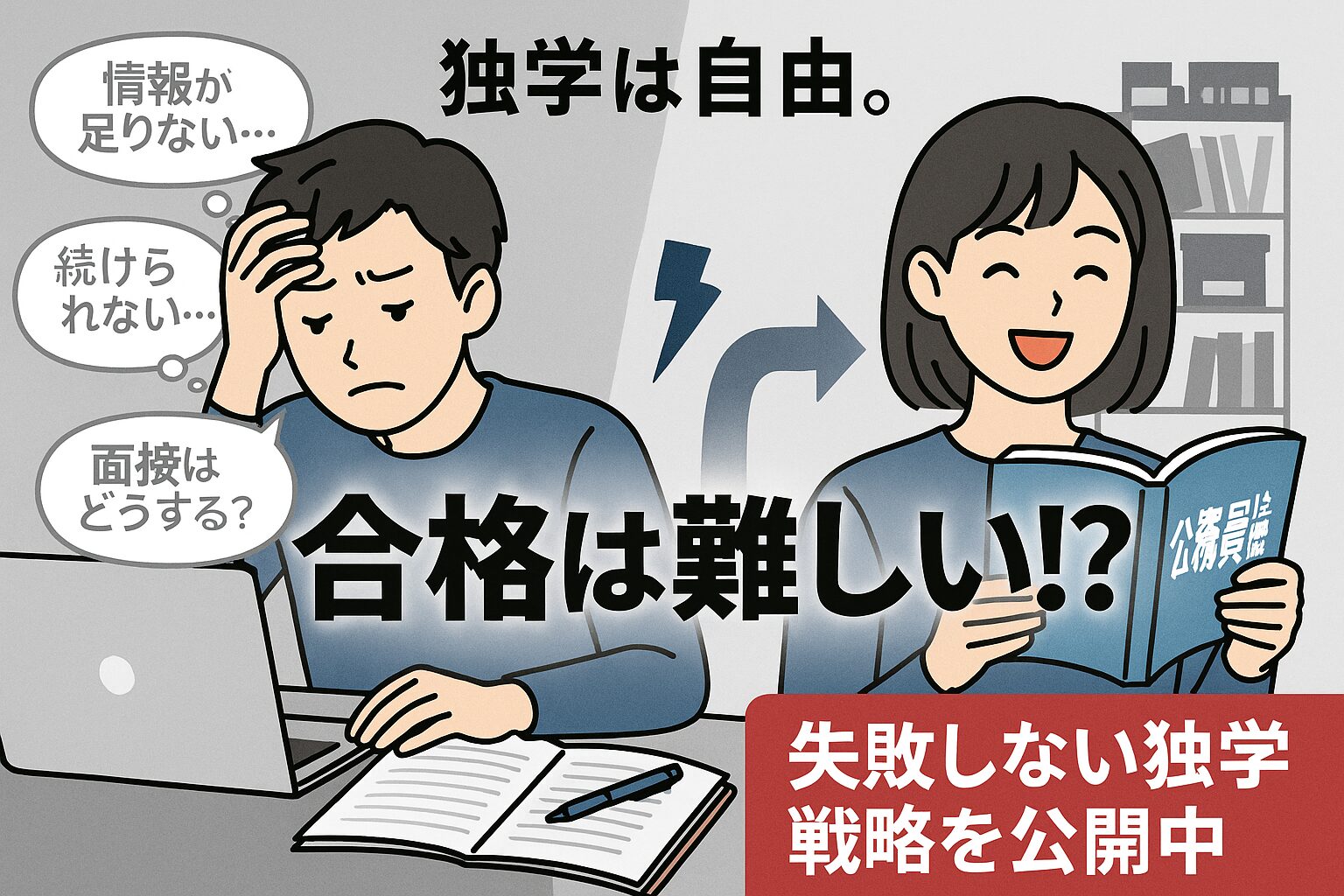

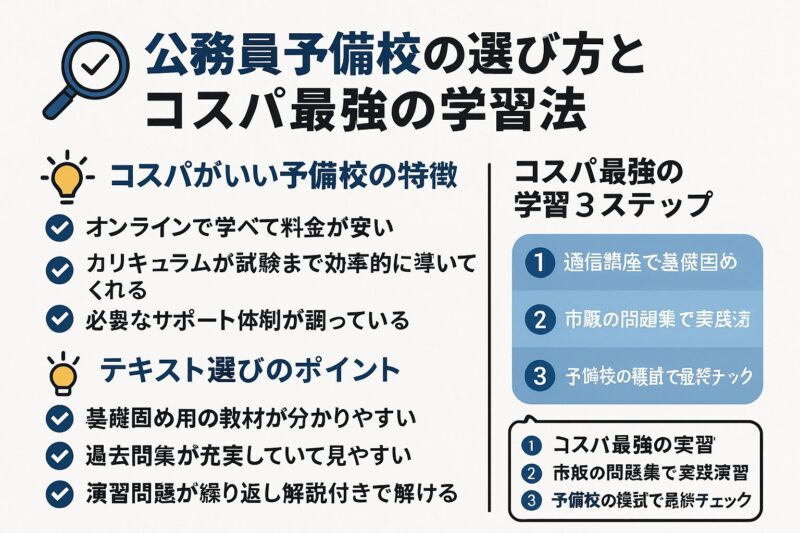

公務員予備校の選び方と「コスパ最強」の学習法【比較あり】

「独学だけじゃ不安…」

「予備校って高いイメージがある」

そんなあなたにこそ知ってほしいのが、“自分に合った予備校選び”と“コスパのいい学習法”です。

ここでは、各種公務員予備校の比較ポイントから、近年人気急上昇中の「オンライン講座」の魅力まで詳しく解説します。

公務員試験の対策を進めるにあたり、予備校選びは非常に重要です。適切な予備校を選ぶことで、試験合格の可能性を大きく高めることができます。ここでは、公務員試験に強い予備校を選ぶ際のポイントと、特におすすめの予備校を紹介します。

✅ 公務員試験対策の主な3タイプ

| タイプ | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 🏫 通学型(TAC、LECなど) | 対面授業・自習室・講師のサポートあり | 直接指導を受けたい、仲間と学びたい |

| 💻 オンライン型(スタディングなど) | 動画・音声講座+スマホで学習可 | 自宅でマイペースに進めたい |

| 📚 独学+書籍 | 費用を抑えられる、自由度高い | 自律して計画を立てられる人向け |

💡 予備校選びで失敗しない5つのチェックポイント

☑ カリキュラムの内容

→ 教養・専門・面接・論文までカバーされているか?

☑ 講師の質・実績

→ 公務員試験に精通した指導者がいるか?

☑ サポート体制

→ 質問対応・面接添削・模試などのサービスは充実しているか?

☑ 学習スタイルとの相性

→ 自宅派?通学派?モチベ管理が得意か苦手か?

☑ 費用対効果(コスパ)

→ 数万円〜数十万円の差も!必要十分な範囲にお金を使えているか?

🔥 今注目!コスパ最強のオンライン予備校「スタディング」

「忙しい大学生活でも続けやすい」「圧倒的に安い」

と話題なのが、オンライン完結型のスタディング公務員講座です。

📱 スタディングの強み

- 動画講座がスマホで見放題(倍速・音声DL可)

- 月額換算で数千円〜始められる圧倒的コスパ

- AI機能で進捗管理&弱点分析もラクラク

💬 受講生の声(抜粋)

「朝の通学時間に10分ずつ動画を見て、夜に復習。とにかく手軽で続けやすかった!」

「独学では手が回らなかった面接対策も、動画で理解できたのが良かった」

📊 比較表で見る!人気予備校とスタディングの違い

| 項目 | TAC | LEC | スタディング |

|---|---|---|---|

| 費用目安 | 約30〜50万円 | 約25〜50万円 | 約3〜12万円 |

| 形式 | 通学+一部オンライン | 通学 or 通信 | 完全オンライン |

| 模試・添削 | あり(校舎利用) | あり | 一部あり+別料金オプションあり |

| 特徴 | 実績多数、面接指導に強い | バランス型 | コスパ抜群、スマホ学習特化 |

✅ 「自分の生活スタイル×勉強への向き合い方」で選ぶのがコツ!

🎯 こんな人にはスタディングがおすすめ!

- 忙しいけど毎日スキマ時間を活用したい

- とにかく費用を抑えて合格したい

- 通学が難しい、地方在住 or 対面が苦手な人

✨ まとめ|“合格率 × コスパ × 続けやすさ”で選ぶべし!

どんな予備校でも「合う・合わない」があります。

だからこそ、まずは資料請求や無料体験で雰囲気を掴むのがベストです。

📥 今すぐ無料体験→スタディング無料体験はこちら

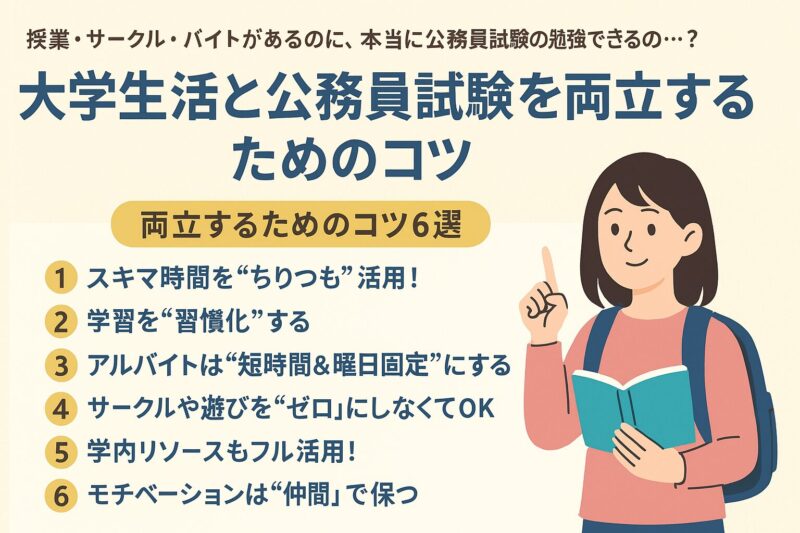

大学生活と公務員試験を両立するためのコツ

「授業・サークル・バイトがあるのに、本当に公務員試験の勉強できるの…?」

そんな不安を感じるのは当然。でも実は、両立のコツを押さえれば、忙しくても合格は十分可能です。

ここでは、実際に両立しながら合格した先輩たちの経験をもとに、大学生活と公務員試験を“ムリなく両立”するためのコツをお伝えします。

くなります。

両立するためのコツ6選

✅ 1. スキマ時間を“ちりつも”活用!

通学・昼休み・アルバイトの待機中など、スキマ時間は宝の山!

📱 スマホで講義動画を見たり、単語カードアプリで確認するだけでも「毎日15〜30分の積み重ね」ができます。

例:「通学中にスタディングの音声講義を1本」

→ 往復だけで1時間以上の学習に!

✅ 2. 学習を“習慣化”する

「やる気が出たらやる」ではなく、「時間を決めて淡々とやる」ことがポイント。

おすすめは、**“〇曜日の〇時〜〇時は自習”**と固定化すること。

📅 例:火木の3限終わりは図書館で1時間復習

📅 日曜の午前中は、模試or過去問演習

✅ 3. アルバイトは“短時間&曜日固定”にする

生活費や交際費のためにバイトは必要。でも、シフトが不規則だと学習習慣が崩れやすくなります。

⏰ できるだけ「週2〜3日×固定曜日」にして、学習ペースの土台を壊さないように調整しましょう。

✅ 4. サークルや遊びを“ゼロ”にしなくてOK

よく「試験勉強のために全部やめた」という声もありますが、メリハリがあるほうが学習は続きます。

大切なのは「優先順位をつけて、時間を管理する」こと。

飲み会の数を少し減らすだけでも、大きな違いになります。

✅ 5. 学内リソースもフル活用!

- キャリアセンター → 面接対策・公務員説明会あり

- 教員・ゼミ → 論文対策や志望動機の相談ができる

- 自習室 → 静かに集中できる場所として使える

📝 公務員対策セミナーなど、大学主催のサポートは意外と豊富なので、こまめにチェックしてみましょう!

✅ 6. モチベーションは“仲間”で保つ

一緒に頑張る友達や、試験を目指す先輩の存在は、継続の大きな支えになります。

📣 SNSの公務員垢(試験アカウント)などでも、「みんな頑張ってる」空気に刺激を受けられます。

🧩 まとめ|“完璧”じゃなくていい。続ける工夫が合格のカギ!

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| スキマ時間活用 | 毎日の“細切れ時間”を学習にあてる |

| 習慣化 | 決まった時間に“自動的に”学習する |

| 生活調整 | バイト・遊びと学習の“バランス”を取る |

| 周囲を頼る | 大学の支援や仲間の存在も大事 |

「公務員試験と大学生活、どちらかを捨てる必要はありません。

ポイントは“100点を目指すより、70点を続ける”ことです。」

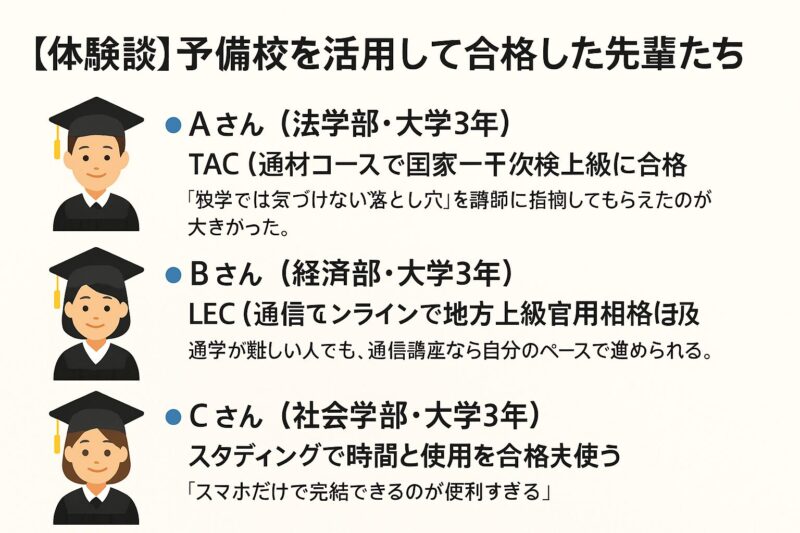

【体験談】予備校を活用して合格した先輩たち

「予備校って本当に必要?」

「独学でも受かる?」

公務員試験においてこのように悩む方は多いです。

そこでこの章では、実際に予備校を活用して合格した大学生の体験談を紹介します。

それぞれのスタイルや活用方法を参考に、自分に合った学習環境を見つけましょう。

🎓 Aさん(法学部・大学3年)|TACで国家一般職に合格

利用した予備校:TAC(通学コース)

始めた時期:大学3年の4月

活用方法:

- 週3回はTACの自習室を利用

- 模試や面接対策の授業をフル活用

- 論文は講師の添削で弱点を補強

感想:

「独学では気づけない“落とし穴”を講師に指摘してもらえたのが大きかった。予備校は“時間を買う”投資だと思う。」

🎓 Bさん(経済学部・大学3年)|LECオンラインで地方上級に合格

利用した予備校:LEC(通信講座)

始めた時期:大学3年の春

活用方法:

- 平日は夜に録画講義を1〜2本視聴

- 通勤時間はアプリで確認テストを反復

- 面接カードの添削サービスを活用

感想:

「通学が難しい人でも、通信講座なら自分のペースで進められる。添削サポートが特に心強かった。」

🎓 Cさん(社会学部・大学3年)|スタディングで時間と費用を節約

利用した予備校:スタディング(スマホ学習型)

始めた時期:大学3年の夏休み

活用方法:

- スマホで通学中に講義を倍速視聴

- スマート問題集でスキマ学習を習慣化

- 模擬面接は別サービスと併用

感想:

「忙しい人、費用を抑えたい人にはスタディングは最強。スマホだけで完結できるのが便利すぎる。」

✅ 合格者に共通していた3つのこと

- 予備校のカリキュラムを“受け身”ではなく積極的に使っていた

- 面接や論文対策を予備校で早期に始めていた

- わからない部分を「質問サポート」で即解消していた

| 特徴 | 通学型(TACなど) | 通信型(LECなど) | スマホ学習(スタディング) |

|---|---|---|---|

| 勉強場所 | 教室・自習室 | 自宅・カフェなど | どこでもOK(スマホ) |

| 面接・論文添削 | ◎ 添削多数あり | ○ オンライン添削あり | △ 外部サービスの併用が必要 |

| モチベーション維持 | 仲間と学べて高い | 自己管理が必要 | 自己管理+UI設計で続けやすい |

| 費用感 | 高め | 中程度 | 安め |

💡 まずは無料体験を利用しよう

いきなり入会するのではなく、まずは無料体験授業やオンライン説明会に参加してみることがおすすめです。

あなたの生活スタイルや性格に合った予備校が、きっと見つかります。

🔗 TACの無料体験はこちら(公式)

🔗 LECの無料体験はこちら(公式)

🔗 スタディングの無料体験はこちら(公式)

3人の体験談から分かるのは、どの予備校でも「活用の仕方次第で合格に直結する」ということ。

講義を見るだけでなく、自分で活用・演習・復習まで回す姿勢が重要です。

❓ よくある質問(FAQ)

A. 最も効果的なのは「大学3年の春」からのスタートです。

多くの合格者がこのタイミングで本格的な対策を開始しており、筆記・面接・論文まで1年間かけて無理なく準備できます。

A. 数的処理や文章理解など“基礎力”の養成がポイントです。

また、ニュースに関心を持ち、授業で得た知識を「一般知識」対策に活かすことも効果的です。

A. 自分に合ったスタイルを見つけることが重要ですが、予備校(特に通信型)との併用が近年は主流です。

面接や論文対策のサポートがある点が大きな強みです。

A. はい、可能です。

「曜日固定」や「短時間シフト」にすることで、学習の習慣化がしやすくなります。スキマ時間も有効活用しましょう。

A. 「試験日から逆算して計画を立てる」のが基本です。

当サイトでは、【逆算スケジュール自動作成ツール】も無料公開中!下記から試してみてください👇

A. 一般的に800〜1000時間が目安とされています。

1年間で対策する場合、1日2〜3時間のペースで十分間に合います。

A. ゼロから始めるのはかなり厳しいです。

ただし、基礎がある人や短期集中型の対策ができる人であればチャンスはあります。専門学校や予備校の短期講座を活用すると効果的です。

A. まったく問題ありません。

実際、公務員合格者の多くは文系出身です。必要なのは**「教養試験への慣れ」と「継続学習」**です。

A. 数的処理・文章理解・一般知識(時事、法律、経済など)が中心です。

いわゆる「高校〜大学初級レベル」がベースとなるため、基礎力と演習の積み重ねが重要です。

A. はい、スタディング受講生の合格実績も年々増えています。

通学が難しい人やコスパ重視の人には特に向いています。

A. 書き慣れ+添削がカギです。

大学のレポート経験や予備校の添削指導を活用し、構成・論理展開・具体性を意識しましょう。

A. 「志望動機」「学生時代頑張ったこと」「自己PR」「希望勤務地」などが定番です。

面接カードの作成と模擬面接の繰り返しで、**「話し慣れ」+「想定問答」**を身につけましょう。

A. 必須ではありませんが、志望理由の説得力を高める材料にはなります。

福祉職や技術職などでは資格が有利になる場合もあります。

A. 数的処理・文章理解からスタートするのが王道です。

次に時事や一般知識を加え、過去問演習に進むとスムーズです。勉強法はこのページ内でも詳しく紹介しています。

A. 「完璧を目指さず、続ける仕組み」を持つのが大切です。

SNSの勉強アカウントや予備校仲間との交流で、「ひとりじゃない」環境を作りましょう。

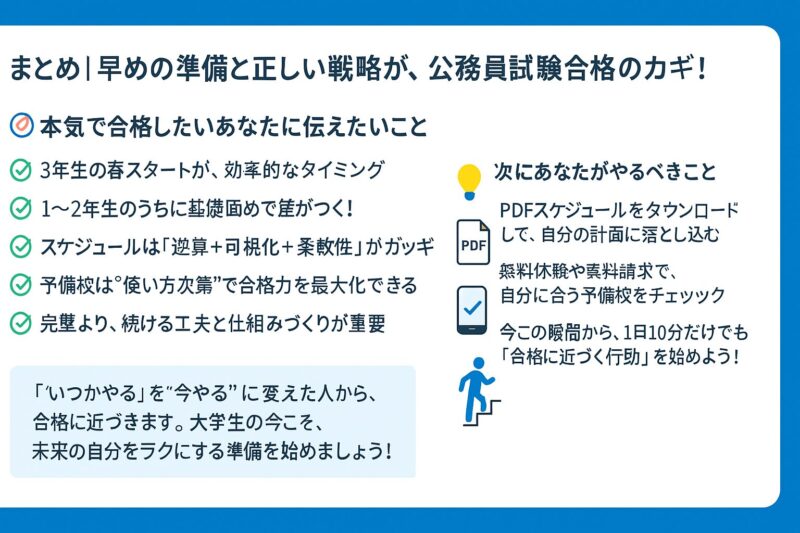

✅ まとめ|早めの準備と正しい戦略が、公務員試験合格のカギ!

この記事では、公務員試験の合格を目指す大学生に向けて、

- いつから始めるのがベストか?(→3年生の春!)

- 1〜2年生のうちにやっておくべきこと

- 3年生からの1年間のモデルスケジュール

- 予備校の活用方法と合格者のリアルな体験談

- 大学生活との両立のコツ

という5つの視点から、合格への“王道ルート”をお届けしてきました。

🎯 本気で合格したいあなたに伝えたいこと

✅ 3年生の春スタートが、効率的なタイミング

✅ 1〜2年生のうちに基礎固めで差がつく!

✅ スケジュールは「逆算+可視化+柔軟性」がカギ

✅ 予備校は“使い方次第”で合格力を最大化できる

✅ 完璧より、続ける工夫と仕組みづくりが重要

💡 次にあなたがやるべきこと

1️⃣ PDFスケジュールをダウンロードして、自分の計画に落とし込む

2️⃣ 無料体験や資料請求で、自分に合う予備校をチェック

3️⃣ 今この瞬間から、1日10分だけでも「合格に近づく行動」を始めよう!

1️⃣

📥 スケジュールPDFや図解はすべて無料配布中!

🔗 ダウンロードはこちら

2️⃣

📱 スマホだけで講義・問題・進捗まで完結!

👉 スタディングの無料体験はこちら(公式)

💬 編集部からのメッセージ

「“いつかやる”を“今やる”に変えた人から、合格に近づきます。

大学生の今こそ、未来の自分をラクにする準備を始めましょう!」