「公務員試験の勉強、何から始めたらいいんだろう?」

そう思って参考書を開いたはいいけれど、気づけば計画倒れ…そんな経験ありませんか?

実は、公務員試験の勉強で最も重要なのは【計画の立て方】です。間違った方法でスケジュールを組んでしまうと、せっかくの努力が空回りしてしまうことも。反対に、適切な計画があれば、合格に向けた道のりがぐっと明確になります。

この記事では、「計画を立てる前に絶対に知っておくべきポイント」や、「実際に合格する人が実践しているスケジュールの作り方」を具体的に解説!

いきなり計画を細かく練るのではなく、合格をつかむための“逆算思考”で、あなたも効率的な勉強をスタートしましょう!

【公務員試験の勉強スケジュールの組み方】いきなり計画はNG!

まず最初に言っておきたいのがいきなり計画を立てるなということです。

参考書の内容を理解するスピードや参考書を回すのにどれくらいの時間がかかるのか、公務員試験ではどんな問題が出題されているのか、これらを把握していないまま計画を立ててもそれは失敗するだけです!

実際にいきなり細かく1日単位でスケジュールを立ててしまう方がいるので、注意しておきます。

【勉強スケジュールの組み方】合格から逆算しよう!

皆さんは公務員試験でどんな人が合格できるかご存知でしょうか?

本当に初心者の方でも何となく「筆記で良い点とって、面接でうまく自分をアピールして最終合格」ってこんな感じでイメージできると思います。実際、コレができれば合格です!

何が言いたいのかというと、この姿が将来の自分の姿ですから、この姿になれるように公務員試験の対策を頑張っていきましょうってことです!そして、この姿になるためにスケジュールを立てるんですよね!

だから合格ビジョンが見えて、きちんとスケジュールがたてられて、それが実行出来たら合格できるということになります!

【勉強スケジュール】まずはじめにやるべきこと

① 受験先の試験科目等をチェック!

まず一番初めに、自分の受験先の試験科目は絶対にチェックしなければいけません!

まぁ当然の話ですよね!専門択一試験があるから専門の勉強をしなければいけない、小論文があるから小論文の対策をしなければいけないんですもんね!

受験先ごとに試験科目が違うので『受験案内』をよく読んで、併願先を含め自分の受ける試験科目をメモしてまとめておきましょう!

- 教養

- 専門択一

- 小論文

- 集団面接

- 集団討論

- 個別面接

この6つを対策しないといけません!

受験先が決まっていない人はとりあえず『県庁』と『国家一般職』の対策をしておきましょう!

この2つの併願すると仮定して、対策をしていけば途中で受験先の変更がしやすくなります。

② 実際に出題された『過去問』をみる!

そして2つ目、『本番ではこの問題を解く実力が必要なのか』と実際の問題をだいたい把握しておくことが大切です。参考書を選ぶときに本屋でチェックしてみて下さい!

まぁ実際の問題の雰囲気がわかれば良いので、別に受験先の過去問でなくてOKです!

オススメなのは特別区の問題で、これは公式が過去問を公表していますので以下のURLを見てみて下さい!

③ 計画を立てる前に参考書を1周やってみる(重要)

最後3つ目『計画を立てる前に参考書を1周やってみる』ということで、この考え方がめちゃくちゃ大事になってきます!

1周目というのは一番時間がかかるもので、自分がどれくらいで参考書を1周こなすことができるのかわからないですよね!

それなのに細かくスケジュールを練るのはよくないと思います!

これからの勉強スケジュールを組むうえで特に参考書の1周目の考え方が重要になってくるので、この考え方を紹介したいと思います!

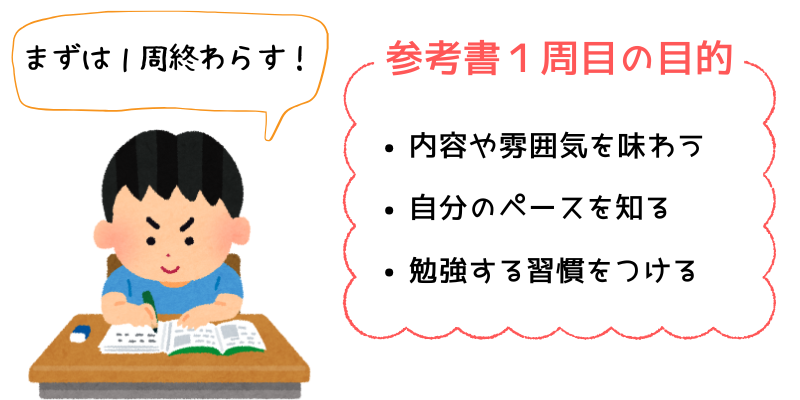

【勉強スケジュール】参考書の1周目の目的

参考書の1周目の目的って超重要だと思います!内容を理解しようと頑張って勉強するのは大事ですが、1周目から完璧に理解する必要はないので、まずはこの3点を1周目の目標としていただけたらと思います!

公務員試験の参考書というのは基本的に何周か繰り返し解いて知識を定着させていくもので、実際に公務員試験に合格している先輩たちは、主要科目の参考書に関しては3~5周回している方が多いです。

私も受験生だった当時、主要科目の参考書に関してはすべて5周ずつくらいはやったと思います。

特に1周目というのは勉強する習慣も身に付いていないですし、内容を理解したり要領をつかんだりするのにものすごく時間がかかるので、まずは勉強感覚を身につけていきましょう!

さらに、参考書の内容を100%理解しろというわけでもありません。

そりゃなるべく完璧にした方が良いのですが、そもそも公務員試験は100点を目指す試験ではないので、重要でない単元や苦手な単元とはうまく向き合っていきましょう!

【勉強スケジュール】最初はやっぱりうまくいかない!

実際に1周目をやっている時にほとんどの方が『これやばくない?』って思うと思うんですよね!

例えば、数的推理という科目は超重要なので参考書は300~500ページくらいあるものが多いと思います。1日10~15ページ前後進めると仮定したとしても1周こなすのに1ヵ月ほどかかってしまいますよね!

そして実際に勉強してみると、きっと想像よりうまくいかないと思います。

「1ヵ月でできると思っていたのに実際は1ヵ月半かかった~」とか、こんな感じですよね!

でも、1周目の目的は『自分ペースを知ること』ですから、時間がかかったからと言って焦る必要は全くありません。

まぁ思ったより大変で鬱になる方もいるかもしれませんが、2周目3周目ってどんどん簡単になっていきますので、やる気だけは失わないように気を付けて下さい。

【勉強スケジュール】1周目の感覚を目安にしよう!

1周参考書を解いてみることで、きっと自分のペースや勉強感覚が身に付いたと思います!

コレで1周目の目的は達成ですね!

この1周目の感覚を目安として『2周目はきっとこれくらいでできそう』と、1周やり終わって自分のペースや勉強する習慣が身に付いた段階で、ある程度細かい勉強計画を練るのがオススメです!

当然、2周目以降も目的を持って取り組んでいく必要があります。

- 『1周目で理解できなかったところ理解しよう』

- 『曖昧な部分をきちんと復習しよう』

- 『自力で問題を解いてみよう』…等

このように目的を持って対策に励むことができる人は成功しやすいと思います!

【公務員試験の勉強スケジュールの組み方】ポイント

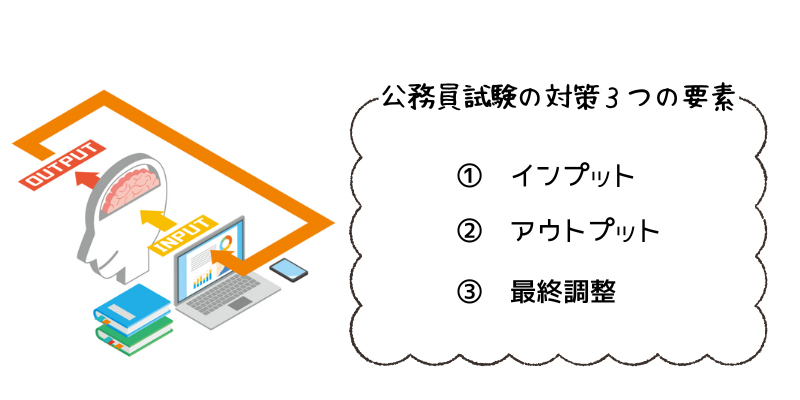

勉強スケジュールを組むにあたってもう1つ重要になってくるのが『公務員試験の対策3つの要素』についてです。

筆記も小論文も面接も、基本的にはこのような流れで進めるのが好ましくそれぞれ説明していきます。

【勉強スケジュールの基礎】①まずはインプット

- 筆記…参考書を使って知識を取り入れる

- 小論文…書き方を覚えたり頻出テーマの予習をしたりする

- 面接…自己分析したり、面接カードを書いたり、頻出テーマの回答を用意したりする

本番で合格点を取るために、まずはインプットですよね!

コレは当たり前の話なので、説明は省略します!

【勉強スケジュールの基礎】②次はアウトプット

- 筆記…模擬試験を受けたりして学んだ知識が本番で使えるのか確かめる

- 小論文…実際に小論文を書いて添削してもらう

- 面接…模擬面接を受けて実際に評価してもらう

次に絶対にやらなきゃいけないのが、アウトプットです!

よく『参考書を5周やって終わり』という方がいます。

参考書というのは本番の試験で得点するために使っているわけですから、ただやって終わりじゃあダメですよね!

学んだ知識を本番で使うことができるのかチェックしないと本番で失敗してしまいやすいと思います!例えば数的等でも公式や考え方はわかっていても、実際に問題が解けないこともあると思います。学んだ知識と、それが本番で使えるかどうかというのはまた別の話ですよね!

なのでスケジュールを組む時にはアウトプット用の時間を絶対に設けるようにしましょう!

【勉強スケジュールの基礎】③受験先ごとに最終調整

- 筆記…受験先の傾向に合わせて過去問を解く、一般知識を詰める…等

- 小論文…受験先の傾向に合わせて過去問を解く、予習をする…等

- 面接…受験先の傾向に合わせてアピールポイントの調整、自治体・省庁研究…等

何と言っても受験先ごとに試験形式に特徴・癖がありますから、最終調整は超重要だと思います!

特別区の試験を受けるなら特別区の過去問を解きまくって、国家一般職の試験を受けるなら国家一般職の過去問を解きまくることが大事だと思います!

また、一般知識、要は暗記系の科目は本番でのみ知識が使えればそれでいいですから、直前期には知識を総復習しておきたいですよね!

試験科目ごとにこの3つをスケジュールの中に組み込みましょう!

【勉強スケジュールの基礎】小論文や面接等も忘れずに!

公務員試験の合格スケジュールというと筆記ばかりに意識が集中しがちですが、最近は特に面接や小論文が重要視されているので、小論文や面接対策もスケジュールに盛り込んでおきましょう!

特に面接は戦略次第で試験を有利に進めることができるので、うまく計画を練っておきたいところです!

【注意点】公務員の勉強計画で気を付ける事!

① 時間も大事だけど、時間より『質』が大事!

② 計画を細かく練りすぎるのはNG!

勉強計画を練るうえで気を付けてほしい点が2点ありますので、次はこれを紹介したいと思います!

① 時間も大事だけど、時間より『質』が大事!

究極な話、10時間頭を使わずにノートに文字を書いても何の意味もありませんよね!

ダラダラやった2時間よりも集中して勉強した1時間の方が価値があると思います。

勉強計画を立てる際は『1ヵ月で参考書を1周しよう』『1日当たり1章ずつ理解していこう』などと、目標を「時間にしない」ことが大切だと思います。

副産物として時間を目安にするのはアリです!

10ページ(量)やるのに1時間かかった、

今日のノルマ(量)を達成するのに6時間かかったってこんな感じですよね!

特に『2時間やった』などと時間で計画を立ててしまう方が多いので、これは要注意!

その2時間の質が悪かったら意味が無いですし、ダラダラ2時間やって、勉強した気になってしまう方もいますので、ホントに気を付けて下さい!

② 勉強計画を細かく練りすぎるのはNG!

こちらも究極な話、1分1秒単位で計画を作っても実行するのは無理ですよね!

確実に非効率的だと思いますので、『2月までに憲法は仕上げる』『12月に参考書を3周終わらせる』などと、これくらい大雑把な計画を立てていきましょう!

ということでココまでできてようやく大雑把なスケジュールが組めると思います!

【番外編】忘却曲線を意識して効率的に!<重要>

公務員試験は非常に多くの科目対策を行わなければなりません。勉強期間も長くなるため、スケジュール管理・復習のタイミングはとても大事になります。

学習計画はいわば地図のようなもの。公務員試験合格という「目的地」がわかっていても、いまどの地点にいるのか、次にどの方向へ進めばよいのかを把握していなければ、効率的な学習が出来ません。

そこでここでは「エビングハウスの忘却曲線」を活用し、エビデンスを持った学習スケジュールを紹介していきます。

エビングハウスの忘却曲線とは

まずは「エビングハウスの忘却曲線」の概要から見ていきましょう

・ドイツの心理学者、ヘルマン・エビングハウスが提唱

・時間の経過と記憶の関係を表した曲線のこと

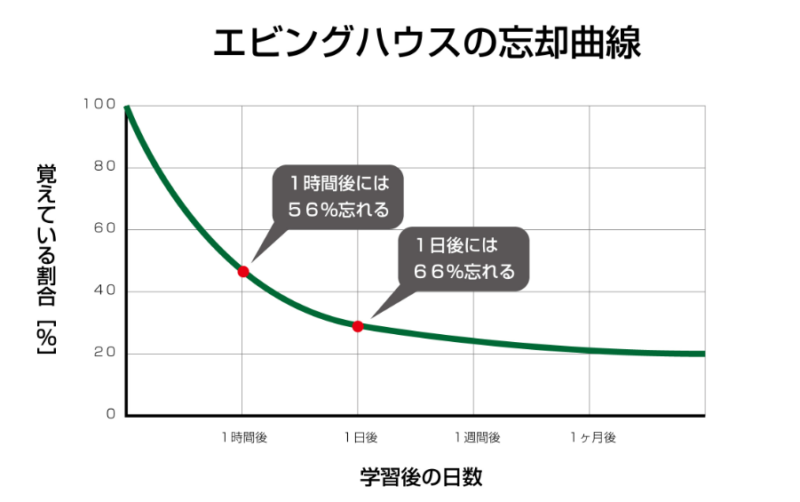

エビングハウスは実験を通して「人の記憶は時間が経つとどうなるのか」を、以下のような形でグラフに示しました。

この忘却曲線は一般的に「人は記憶を時間と共に失っていく」ことを、実験によって可視化したものとして使用されています。

・20分後 :内容の42%を忘れる

・1時間後:内容の56%を忘れる

・1日後 :内容の74%を忘れる

・1週間後:内容の77%を忘れる

・1か月後:内容の79%を忘れる

この結果から人は1日経過しただけで半分以上忘れてしまうことが分かります。

エビングハウスの忘却曲線からわかること

グラフからわかるのは「時間が経つにつれて記憶は失われていく」ことだけにとどまりません。

正しく解釈して、忘却曲線を勉強にフル活用できるようになりましょう。

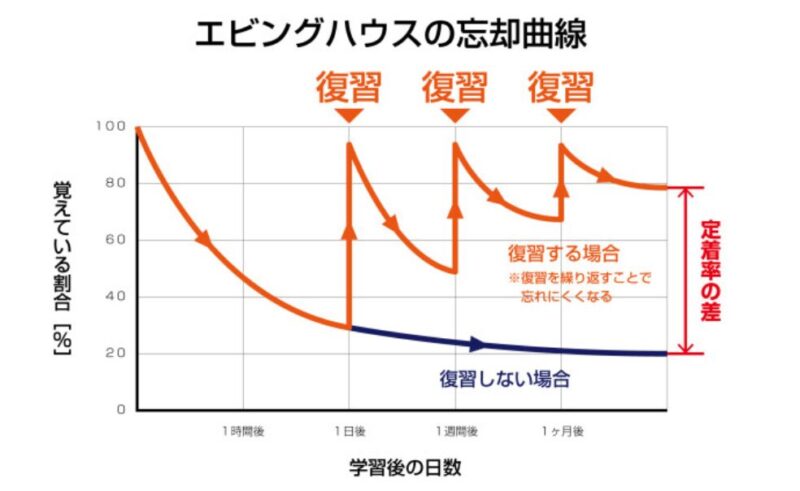

素早い復習が大切

一度時間をかけて覚えたとしても、時間が経てば少しずつ忘れてしまうのは仕方がないことです。

そこで大切になる「覚え直し」をいかに効率よく行うかを考える際に、忘却曲線を参考にしてみましょう。

・60分後に復習

⇨44%の節約率(5.6分)で覚え直せる

・1日後に復習

⇨34%の節約率(6.6分)で覚え直せる

・6日後に復習

⇨27%の節約率(7.3分)で覚え直せる

忘却曲線によると、このように素早く復習すればその分「覚え直しにかかる時間」を節約できます。

逆に復習までに時間が空いてしまうと、1回目の暗記とほぼ同じくらいの時間が覚え直しにかかるようになるということです。

繰り返し復習することで長期記憶になる

素早く復習を行ったからといって、二度とそれを忘れなくなるということはありません。

細かく復習を繰り返すことで、長期的に記憶を保っていくことができ、例えば1ヶ月後でも安定して記憶に残すことができるようになります。

さらに繰り返し復習すると考えたとき、覚え直し1回にかかる時間は短い方がいいですよね。

つまり、忘却曲線を参考に素早い復習を繰り返すことで長期記憶として定着させることができるようになります。

1.覚えた直後に復習

2.1日後に復習

3.7日後に復習

4.14日後に復習

5.1か月後に復習

復習を繰り返して理解力が増すほど、復習にかける時間は短くなるので忘却曲線に基づいて復習を進めることが重要になってきます。

エビングハウスの忘却曲線を公務員試験に活用しよう

では、このエビングハウスの忘却曲線を勉強に活用する具体的な方法を解説していきます。

公務員試験の計画的な学習が必要な場面において特に役立つので、ぜひ参考にしてみてください。

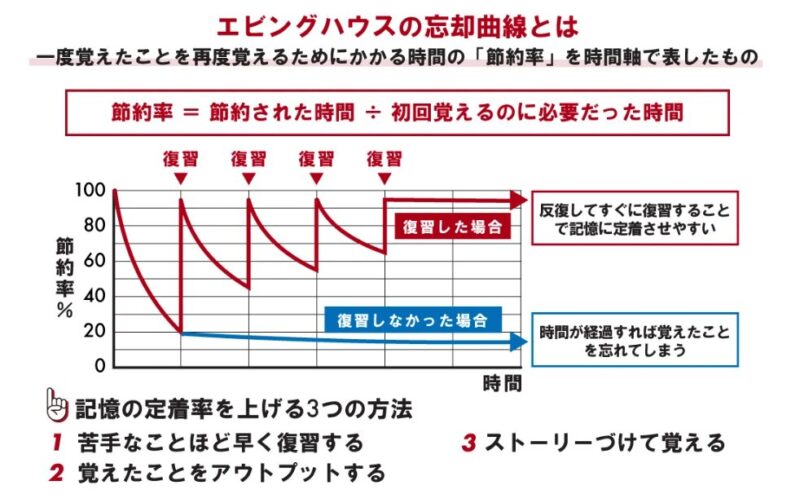

① 勉強スケジュールに「反復する時間」を組み込む

② 複数回に分けて覚える

③ 復習は適切なタイミングで行う

「反復する時間」を組み込む

まず、勉強計画を立てる際に忘れがちなことが反復する時間をスケジュールに入れることです。

エビングハウスの忘却曲線から「記憶を定着させるためには復習や反復が欠かせない」ことがわかりました。しかし「覚えるページ数を日割りする」という形でスケジュールを組んだ場合など、ついつい復習時間を確保し忘れることが多いです。

計画を立てるときには、復習や反復の時間も十分に確保した勉強スケジュールを立てるようにしましょう。

複数回に分けて覚える

「一度に長い時間をかけて一通り覚えきる」勉強の仕方は、あまりおすすめしません。

前回の学習から次の復習までに時間が開いてしまい、毎回復習する際に極端に時間がかかって非効率だからです。そこでたくさんのことを覚える際には、以下の例のように短時間ずつ複数回に分けて覚えていくことをおすすめします。

① まずは10分で1ページ分の単語を覚える

② 時間を空けて前ページの復習+新しい1ページを覚える

③ さらに時間を開けて前2ページの復習+新しい1ページを覚える

このように細かく分けて「復習+新しいことを覚える」を1セットにして繰り返すことで、復習の時間を上手に節約して効率よく進めていくことができます。

復習は適切なタイミングで行う

復習の適切なタイミングを考えるときこそ、エビングハウスの忘却曲線が役に立ちます。

グラフの横軸を参考に「1時間後」「1日後」「6日後」「1ヶ月後」のように、節約率が10%前後減るタイミングで復習を盛り込んでいくと良いでしょう。

こうして適切なタイミングで何度も復習を行えば、復習にかかる時間が短縮できるだけでなく、長期記憶として記憶を定着させることも見込めます。

忘却曲線を駆使している講座はコレだ!

自分で忘却曲線を意識してスケジュールを管理するのは大変…

そこで活用できるのが【スタディング】という公務員試験のオンライン講座です。スタディングでは、エビングハウスの忘却曲線をAIに学習させて最適な復習のタイミングを自動で提示してくれるオンライン講座となっております。

「独学は費用がかからない!」という大きなメリットがありますが、スケジュール管理や試験対策などもすべて自己管理しなければならず、思ったより大変です。その点、公務員講座は学習にのみ、力を注げばいいので、他の重みなく勉強に集中できるのが特徴です。最近ではネット環境の普及によりオンライン講座も多数あり、校舎を持たない点などから費用も大分抑えられております。

その中で1番コスパ最強の講座が【スタディング】となっております。以下の記事で詳細を解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

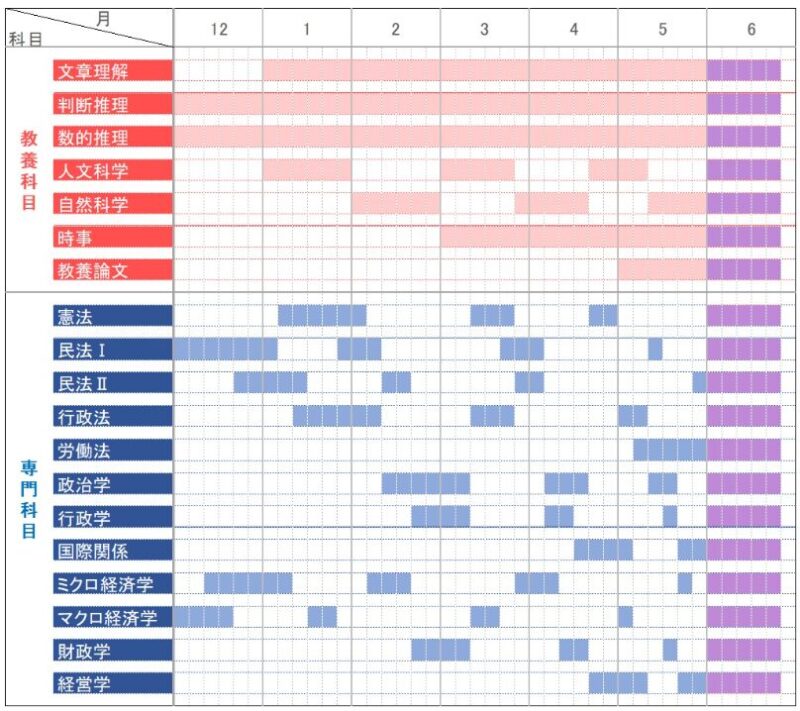

【1年前】から対策する方の勉強スケジュール例

勉強スケジュールというのは受験生・受験先ごとに違うと思いますが、今回は県庁、国家一般職、特別区等のメジャーな試験をいくつか受ける方用の計画を紹介します!

あくまで1つの例としていただければと思います!

全体のイメージとしては、『できれば年末までに主要科目を仕上げて、終わった段階でどんどん新しいサブ科目に手を付けていきたい』って感じです!

サブ科目はすべて2月からとしていますが、もちろん前後すると思いますし、勉強する科目やしない科目もまた分かれてくると思います!

とりあえずはザっとこんな流れで進めていきたいということで、それぞれの試験科目ごとの考え方を紹介したいと思います。

だいたいこれくらいの日程で、この中で①インプット②アウトプット③直前対策行っていきたいってイメージです!

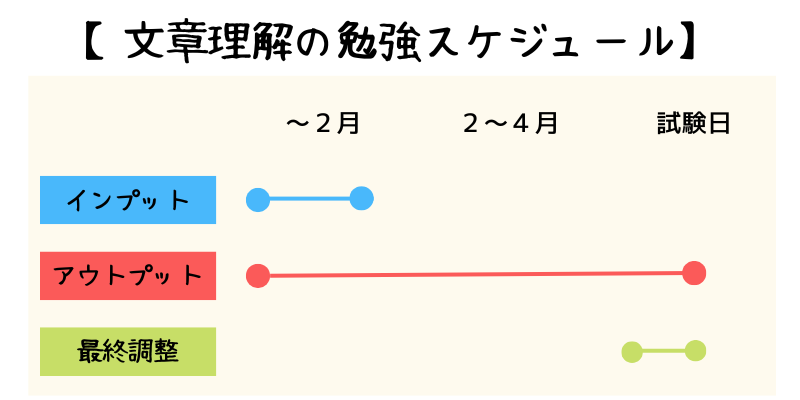

【文章理解】の勉強スケジュール

【文章理解】

- 現代文・英文は過去問を1日1~2問解こう

- 大学受験用の英単語帳を少しずつ読んで暗記していこう

出題数も多い重要科目ですが、数的処理や専門科目のように大量の時間を使う必要はありません。

一般知能系の問題は慣れも大事なので、毎日少しずつ触れておくことが大切だと思います。

スーパー過去問などの参考書も本番までに1周できれば十分だと自分は思ってます。

(得意な方は対策しなくてもある程度得点できる)

文章理解については、インプットとアウトプットはあまり意識しなくてOKです!

スー過去等の参考書の中の問題は本番と同じレベルの問題ですからね!

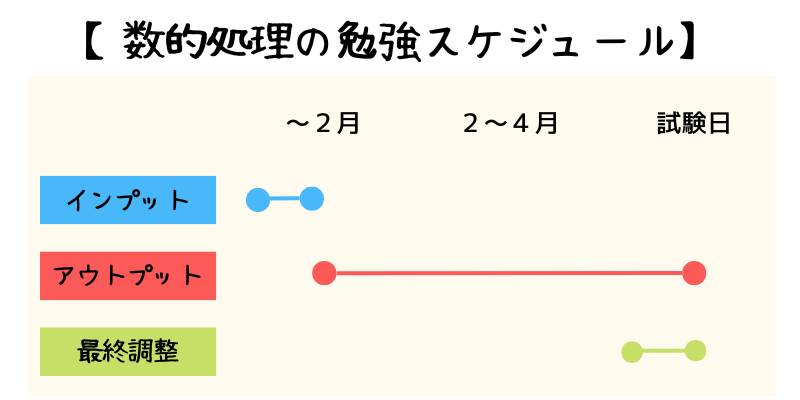

【数的処理】の勉強スケジュール

【数的処理】

- 特に数的推理は習得までに時間がかかるので、早めに対策しておきたい

- 数的推理も判断推理も問題数が多く、慣れが大事なので毎日触れたい!

- 数的処理は参考書を3~5周する方が多い(※)

- 資料解釈は参考書1周程度でもOK

公務員になりたい、公務員試験を受けるってなったら『まず数的処理から』ですよね!

イメージとしては、『12~1月くらいまでに参考書を3~5周する』というインプットの部分を終わらせて、それ以降は『新しい問題に挑戦したり、過去問を実際に解いてみたり』とアウトプット中心の勉強スタンスで対策に励むといった感じですね!

(※)マークのところですが、参考書をこなすことが目的になってしまっている人がいるので要注意!アウトプット(実践力チェック)は忘れずに!

出題数が公務員の教養試験全体の約4割を占める重要科目なので、教養科目の中では特に力を入れて取り組んでいきましょう!

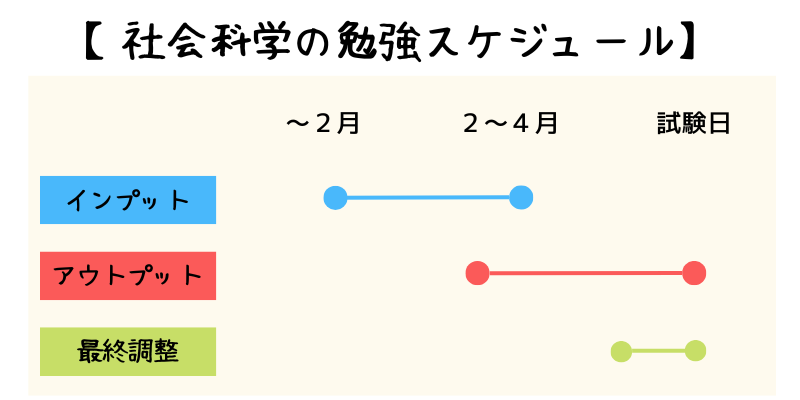

【社会科学】の勉強スケジュール

【社会科学】

- 社会科学は専門科目や時事など、他の科目と範囲が被る

- 専門科目を勉強した後、2月頃から時事と一緒に対策していきたい

社会科学と呼ばれる分野はもともと重要度が高かったのですが、最近さらに重要度があがっています。(人文と自然を廃止して社会科学の出題数を増やす自治体が増えている)

効率的なことを考えると、まず専門試験の勉強をしておき、時事の参考書発売に合わせて、2月くらいからスー過去などを使って対策していくのが好ましいのかなと思います!

もちろん、余裕がある方は最初からスー過去などを使ってガッツリ対策してもOKです!

なんせ出題数&重要度が高い分野ですからね!

勉強の目安はスー過去等を2~3周+アウトプットといったところです。

とはいえ頻出テーマや出題のされ方等にも特徴があるので、参考書が厚くてやってられないよって方は『【悲報‼】公務員試験の捨て科目は○○個作れ!<これを知らなきゃ不合格⁉>』も参考にしてみてください(^^)

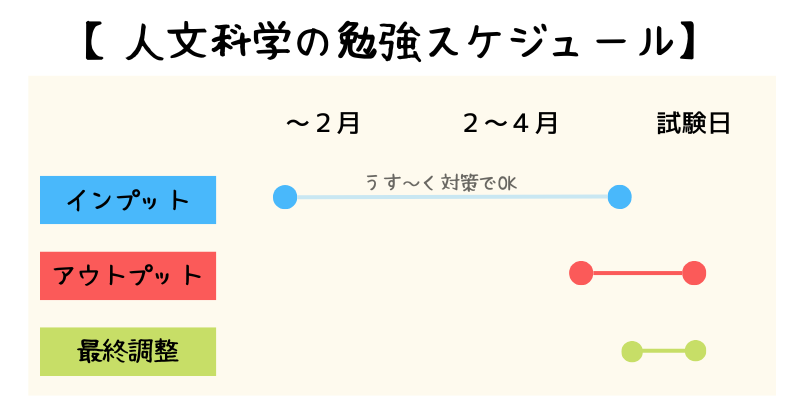

【人文科学】の勉強スケジュール

【人文科学】

- ガッツリやる方は早めに対策、少しだけ得点できればいい方は軽い参考書を隙間時間に読む

- コスパはあまりいい分野ではない

- 地方公務員の受験生は対策が必要ですが、国家志望の方は最悪捨て科目・捨て分野にしてもOK!(3問しか出ない)

- 地方の試験では日本史・世界史・地理は出題数が少し多め

ガッツリ対策したい人はスー過去などの参考書2~3周+アウトプットがベストだと思いますが、いかんせん範囲が広く、モチベーションが低下しがちなんですよね。

少しだけ得点できればいいという方は、『出るとこ過去問』『ダイレクトナビ』などの薄い参考書を使って、隙間時間にインプットしていくといった対策法でもOKだと思います。

範囲が広く、勉強もそこそこ大変という意味で、ある程度早めから手を付けておき、試験前になったら一気に総復習したいなってイメージです!

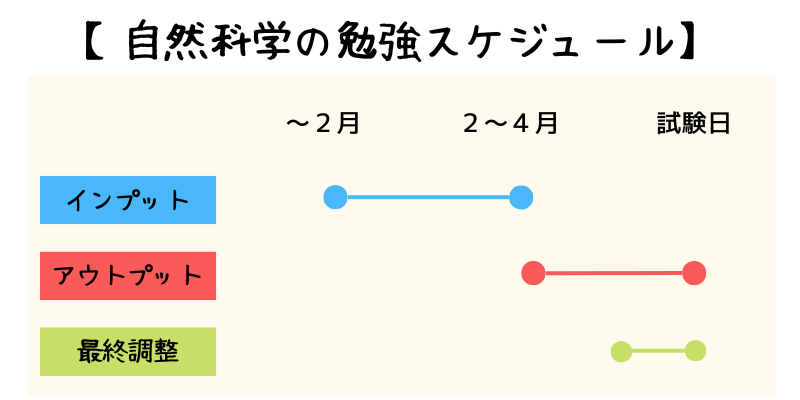

【自然科学】の勉強スケジュール

【自然科学】

- 2月から暗記系の単元を一生懸命やっていく

- 全体的に出題数は少なめ

- 特に化学・生物・地学の暗記系の単元がオススメ!

自然科学も考え方は人文科学と同じで、ガッツリ対策したい人はスー過去などの参考書2~3周+アウトプットがベストだと思いますが、理系科目ということもあって苦手な方が多い印象があります。

少しだけ得点できればいいという方は、『出るとこ過去問』『ダイレクトナビ』などの薄い参考書を使って、隙間時間にインプットしていくといった対策法でもOKだと思います。

特に数学や物理は出題数が少ないので、捨て科目にしても問題無いと思います。

その分、化学・生物・地学あたりの暗記系の単元はきちんと勉強しておくようにしましょう!

勉強スケジュールとしては、2月から暗記系の単元を一生懸命やっていくというスタンスで全然OKだと思います!

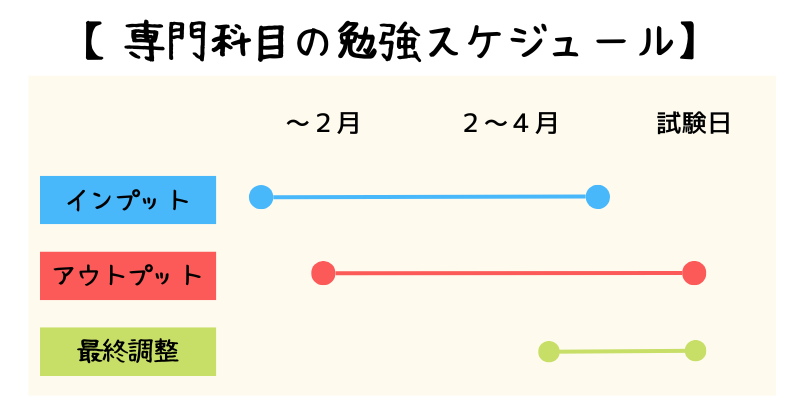

【専門科目】の勉強スケジュール

【専門科目】

- 専門試験は点の稼ぎどころなのでガッツリ対策したい!

- まずは憲法からやってみよう!

- 次いで民法Ⅰ・Ⅱ、行政法、ミクロマクロ経済学!

- 主要科目については参考書3~5周が目安!

- 主要科目はできれば年末(12月)までに参考書を仕上げたい!

- サブ科目を12~2月くらいから始めていきたい

専門試験は点の稼ぎどころですから、ガッツリ対策したいところです!

また、教養科目と違って修得に時間がかかるものが多いので、早めに対策してまずは主要科目の基盤を作っていきたいところです!

- 憲法

- 民法Ⅰ・Ⅱ

- 行政法

- ミクロマクロ経済学

- 財政学・経済事情

- 政治学

- 社会学

- 行政学

- 国際関係

- 社会政策

- 労働法

- 刑法

- 経営学…等

基本的にほとんどの行政職の受験生が【主要科目】はきちんと勉強しないといけないと思いますが、【その他の専門科目】につては、受験生ごとに勉強する科目が違うと思います。

この手の専門科目も主要科目と同様に『参考書3~5周』を目安にスケジュールを組んでおきたいところです。

目安としては、主要科目は12~翌2月までに完成させて、それ以降で勉強できていないサブ科目を潰していくといったイメージです!

専門試験は配点が高いことも多いうえ、点が稼ぎやすいように作られているので、ココで余裕を作れるように対策がんばっていきましょう!また、専門科目についても捨て科目があるのでぜひこの記事も参考にしてみてください。【公務員試験】専門科目は○○が捨て科目!おすすめの選び方も紹介!

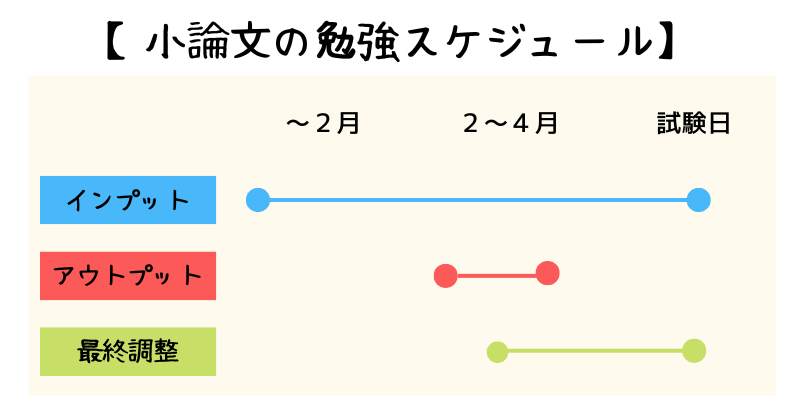

【小論文】の勉強スケジュール

【小論文】

- 2月くらいから始めていきたい!

- インプットとアウトプットの時間を設ける!

- 書き方や文章構成等は短時間で修得できるけど、知識補充に時間がかかる!

- 時事の勉強と面接対策(自治体研究等)と同時期にやると効率UP!

- 『自治体・省庁研究≒小論文対策』になる!

- 最近は筆記より小論文の方が配点が高い自治体等が多いので要注意!(特別区や地方の試験等)

小論文は知識補充が重要で、これに時間がかかるのですが、これは時事の対策本を読んだり、面接対策としてHPをチェックしたりって、こういう部分と対策の内容が重複していますので2月くらいから他の試験対策と併せて行うと効率がいいです。

でも、2月からって決めるんじゃなくて、それ以前から自治体・省庁研究や、ニュースをチェックしたりって、こういう対策も大事になってきます。

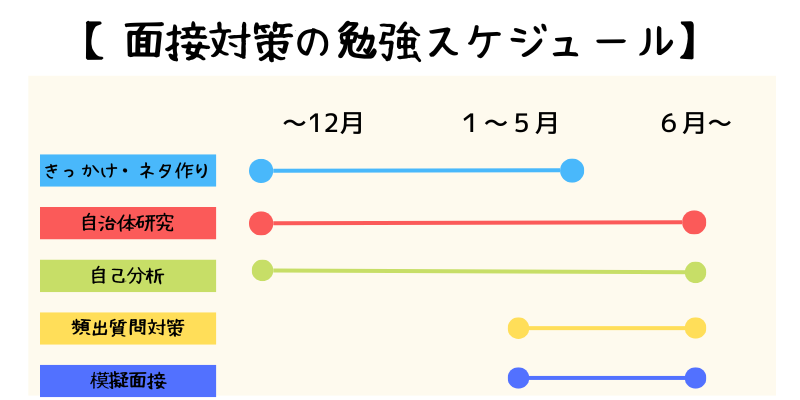

【面接対策】のスケジュール

【面接対策のポイント】

- 自己分析には時間がかかるので、『自己分析』や『自治体研究』はどんどんやっていきたい!

- 特に『きっかけ作り』『ネタ作り』が重要で、これは大学1~3年生のうちに経験しておきたい!

- 面接試験のシーズン(6月~8月頃)は講師・アドバイザーが忙しく、模擬面接の予約が取りにくい!

- 年明けくらいから面接対策をスタートさせたい!

- 面接カードの作成や自己分析というインプットの部分だけではなく、実践練習(アウトプット)を大事にしたい!

なんといっても面接試験は超重要!

ココで他の受験生と差をつけるために、大学1~3年生のうちにインターンシップやイベント等を通して『公務員を志望するきっかけ』を作っていきたいところです!

また、面接のネタになりそうな『エピソード(アルバイト等)』を色々経験しておきたいですよね!

できれば1~3月くらいで自己分析や面接カード作成を終わらせて、そこからどんどん実践練習を積み重ねておきたいところです!

なんといっても面接対策シーズンは予備校やハローワークの講師が忙しいですからね!

面接対策はなんといってもアウトプットが超重要‼試験直前には模擬面接を実施している講座は申し込みがストップするため、今のうちに予約することをおすすめします。

【1日】の勉強スケジュール例

【1日の勉強量(例)】

- 現文・英文1問ずつ

- 数的・数的10ページずつ

- 社会・人文・自然科学どれか10ページ

- 憲法10ページ

- 民法10ページ

- 経済学10ページ

- サブ専門科目10ページ

これはあくまでとある1日の勉強量の例です。月~金曜日と土日で緩急をつけるのもアリだと思います。

主要科目の参考書はだいたい300~400ページくらいなので、曜日ごとに色々な科目を勉強するにしても1ヵ月半~2ヵ月で1周はさせていきたいなってそんなイメージです!

そして、土日は時間があることが多いですから、土日に普段できない『面接カードの作成』や『小論文の対策』をやってみたりするのもアリだと思います。

細かく計画を立ててもうまくいかないことの方が多いので、2ヵ月で参考書をを1周終わらせよう!

→そのためには1日当たりどれくらいやれば良いかなって、このように逆算して考えていくとうまくいきやすいと思います!

まとめ:合格への第一歩は計画的なスケジュール作りから!

公務員試験に合格するためには、無計画な勉強ではなく、目標を明確にし、逆算思考でスケジュールを立てることが成功のカギです。実現可能なスケジュールを作り、メリハリをつけた学習を心がけることで、効率的に進められます。

とはいえ、独学で計画を立てたり学習を進めたりするのは、なかなか難しいもの。そこで頼りになるのが、公務員試験対策講座です!プロの講師が作成したカリキュラムや、効率的な学習方法を取り入れることで、あなたの合格の可能性を飛躍的に高めてくれます。

▼おすすめの公務員試験講座の記事はこちら▼